職場紹介

ソーシャルワーク技術部

医療ソーシャルワーカー

仕事を知る

超急性期医療の現場で、社会福祉の立場から患者の抱える経済的、心理的・社会的問題の解決や調整を援助し、生活の再構築と社会復帰を支援します。

一言で表すと「人と社会をつなぐ架け橋」

ソーシャルワーク技術部は、各診療科や看護・リハビリ・地域連携室など多職種と連携しながら、患者・家族と地域の資源をつなぎ、療養生活の安心と自立した生活の継続を支援します。退院支援や制度利用の調整を通じて、医療から社会への橋渡しを行う重要な役割を担っています。

組織ミッション

理念

特定機能病院において、質の高いソーシャルワークを実践する。

使命

- ソーシャルワーク実践の質を担保する。

- ソーシャルワークの役割・意義を普及・啓発する。

- 担当する役割・分野の業務にソーシャルワーカーとして主体的に取り組む。

業務内容

退院支援

主治医をはじめ、院内多職種及び地域の関係機関と連携して退院後の生活を一緒に考えます。

自宅療養に向けた社会資源の調整や、自宅退院が難しい場合は病状や状態に合った適切な療養先(病院や施設等)への退院を支援いたします。

社会復帰支援

退院後の社会復帰が円滑に進むように職場や学校などと調整を行い、復職や復学を支援いたします。

受診・受療支援

患者さんやご家族が病状や状態に適した医療が受けられるよう支援いたします。

経済的問題への支援

医療費の負担軽減のため各種助成制度の活用、所得や生活費に関わる福祉制度の利用について支援いたします。

地域活動

患者さんが病気や障害を持っても安心して地域で生活していけるために、地域関係機関と連携しながら、地域の保健医療福祉システムづくりに貢献いたします。

働く人を知る

心に寄り添い、今と未来を支える。

患者・家族の声に耳を傾け、多職種と連携しながら、入院から退院、その後の生活までを見据えて支援を行います。地域とのネットワークを生かしながら、患者の希望を尊重した支援に努めています。

仕事のやりがい

人の人生を支える実感

支援を通し、クライエントの頑張りや苦しみ、楽しみ、大事にしていること等に触れる瞬間があります。患者さんやご家族とは長期間にわたる関わりになることも多く、信頼関係のもとで伴走できることを目指しています。

各専門職や地域機関との連携

チーム医療のメンバーとして、患者さんご家族に必要な支援をソーシャルワークの視点から提案します。地域の社会資源とのつながりをもち、患者さんが地域で安心して暮らせるような支援を行います。

学び続けられる環境

医療や福祉の分野は日々変化しており、最新情報の習得が欠かせません。そのため、学びが継続でき、知的刺激にあふれた職場です。自身の成長を実感しながら専門性を高めていける環境です。

求められる専門性

- ソーシャルワーカーは、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指し、社会変革を進め、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと解放を促す専門職です。

- 人間と社会システムに関する理論を利用し、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入します。

- 人権(尊厳の保持)と社会正義の原理がソーシャルワークの拠り所とする基盤です。

働く人財の特徴

-

傾聴力がある

相手の言葉だけでなく、背景や感情にも耳を傾ける力。

-

共感力に優れる

相手の立場に寄り添いながら、状況や価値観の違いに応じて、対応や考え方を変えられる。

-

チーム連携ができる

他職種と協働し、役割を尊重し合える協調性がある。

-

自己研鑽を怠らない

制度や支援技術の変化に対応するため、常に学ぶ姿勢を持つ。

-

問題解決力がある

複雑な課題を多面的に分析し、適切な支援策を考えられる。

-

責任感と持続力がある

一人ひとりと丁寧に向き合い、最後まで伴走する覚悟がある。

求める人財

-

他者の話を丁寧に聴ける人

相手の立場に立ち、背景までくみ取れる「傾聴力」がある。

-

多様な価値観を尊重できる人

年齢・文化・人生背景の違いを受け入れられる柔軟な視点を持つ。

-

主体的に学び続ける姿勢のある人

制度や社会の変化に応じて、常に知識・スキルを更新できる。

-

チームの一員として協働できる人

医療・介護・行政など、他職種との連携を大切にできる。

-

困難にも向き合い、粘り強く支援できる人

複雑な問題にもあきらめず、粘り強く解決に向けて取り組める。

在職者(若手)からのメッセージ

ソーシャルワーカー 入職6年目からのメッセージ

治療をしながらも患者さんらしい生活を継続できるよう、生活の視点から患者さんとかかわる仕事です。

中には今までの日常生活に戻ることが難しい患者さんの支援をすることもあります。

その患者さんにとって何が大切か、患者さんが望む生活とは何かを常に考えながら支援をするので、状況によっては一緒に苦しんだり、悩んだり、迷ったりすることもあります。寄り添いながら、患者さんとたどり着く支援はやりがいと達成感があります。

また、同じ年齢、疾患でも支援の方法や向かう先は患者さんによって様々で、同じ支援はひとつとして存在しないこともこの仕事の魅力であると感じています。

担当する患者さんは診療科で分けていないので、多くの診療科、疾患の特性を生かした支援を学ぶことができ、自身の専門性を高めることができる職場です。

ソーシャルワーカー 入職2年目からのメッセージ

ソーシャルワーク技術部は現在11人と、経験年数関係なく自身が携わっている症例で困ったことがある際にすぐに相談できる環境です。

また、社会人1年目から継続して働いている方も多く、医療ソーシャルワーカーとして成長できるのは勿論、社会人としても成長できる職場だと実感しております。

そして、同期や後輩もいることから皆で切磋琢磨しつつ、助け合いながら業務に励むこともできます。

また、定期的に行われる症例検討会を通じてそれぞれが行った支援等を振り返る機会もあり、互いの意見をしっかりと伝えながら知識や技術を身に着けていけることも魅力の1つです。

医療ソーシャルワーカーとしての知識を身に着けたい人、人とのつながりを大切にしたい人はぜひ当院で一緒に働きましょう。

当院の医療ソーシャルワーカーについて、動画でご覧いただけます。

働く環境を知る

働きやすさ

医療ソーシャルワーカーの業務は多岐にわたります。そのため当院では、安心して専門性を発揮しながら働けるよう、支援体制の充実に力を入れています。

たとえば、チーム内での定期的なケース検討会や、先輩職員との1対1のスーパービジョン体制を設けることで、困難事例にも一人で悩まずに取り組める環境を整えています。

また、精神的な負担に配慮した勤務体制や相談体制も用意しており、スタッフ同士の支え合いを大切にしています。

医師・看護師・リハビリ職・地域連携室など他職種との連携も日常的に行われており、チーム医療の一員として意見を尊重されながら働けるのも大きな特長です。

さらに、個々の意欲を後押しする雰囲気もあり、関心のある領域にチャレンジしやすい風土があります。

ライフステージに応じた働き方の相談も可能で、長く働き続けられる環境づくりにも取り組んでいます。

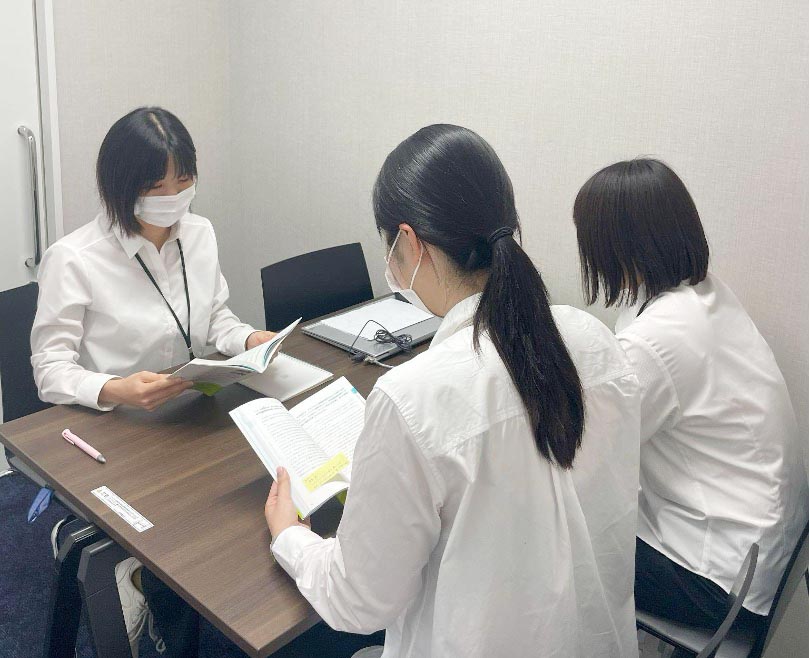

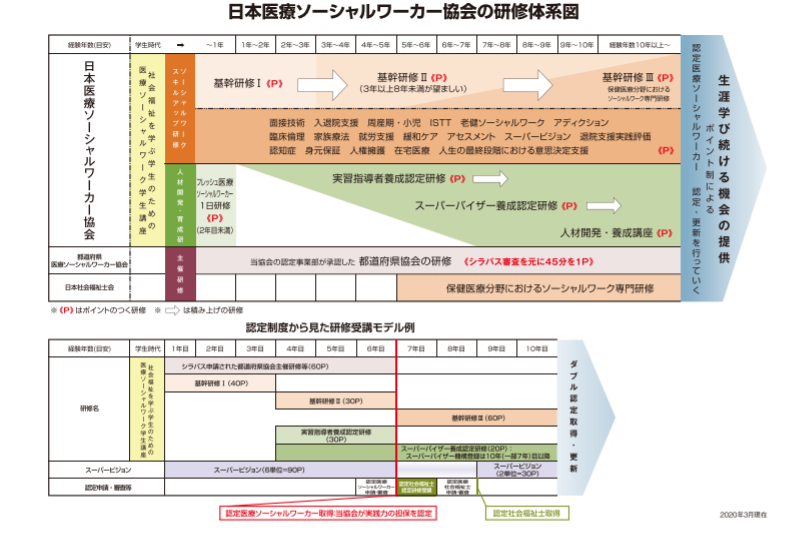

教育・研修を知る

当院では、医療ソーシャルワーカーとしての専門性を高めるため、体系的かつ段階的な教育体制を整えています。

入職直後は、新人研修として病院全体のオリエンテーションや他職種との連携に関する基礎研修を受けた後、OJT形式での現場教育をスタートします。相談業務の進め方や記録の書き方、電話や窓口対応、制度知識の整理などを実践を通して丁寧に学びます。

さらに、ケース検討会を通じて事例を深掘りし、先輩方からのフィードバックを受ける機会を適宜設けています。ケースの進め方だけでなく、クライエントの思いや希望を様々な視点から考えることでクライエントに寄り添い支援することができます。

年次ごとのスキルに応じた段階別研修や、外部研修・学会参加の費用補助制度もあり、個々の関心や進路に応じた学びを支援しています。

また、特定機能病院であるため様々な疾患や背景を抱える患者さんと出会うことができ、新人からベテランまでが日々の業務を通じて成長し合える職場です。

専門職としての誇りと自信を持ち、長く活躍できる人材育成をめざしています。

教育プログラム

医療ソーシャルワーカーラダーに則り、外部研修を組み合わせ実施

新人教育Program2025

理念

Dignity(尊厳)/ Diversity(多様性)and Inclusion(包摂)

ポリシー

MSWとして、クライエントと組織に貢献する

姿勢

「〇自ら学ぶ」「×教えてもらう」

座学、OJT、スーパービジョン

資格取得一覧

2025年5月現在

- 社会福祉士:11名

- 精神保健福祉士:6名

- 認定社会福祉士(医療):1名

- 認定医療ソーシャルワーカー:2名