職場紹介

リハビリテーション技術部

リハビリスタッフ

仕事を知る

高度な専門性と寄り添う心で患者さんの生活を支えるリハビリテーション

リハビリテーション技術部は理学療法部門、作業療法部門、言語聴覚療法部門から構成されています。各部門が「患者さんおよび病院スタッフを家族の一員と考え対応し、さらにプロフェッショナルな医療を提供する」との共通の理念を掲げ、協働して患者さんに最適なリハビリテーションを提供しています。

組織ミッション

当院では、高度急性期医療を提供すべく多様な疾患に対して高度な診断・治療を行っています。診断・治療を行っている最中やその後には、身体機能や精神機能の障害が発生する可能性があります。そして、それらの障害によって患者さんの日常生活活動(Activities of Daily Living:ADL)や生活の質(Quality of Life:QOL)が低下することが少なくありません。疾患の治療が成功しても、障害によりADLやQOLが低下したままでは、その人らしい生活に復帰することが困難となります。

我々リハビリテーション技術部では、発症直後の急性期から適切なリスク管理や治療手段をもってリハビリテーションを提供し、身体・精神機能の改善、ADLやQOLの向上をサポートしています。

また、高度急性期医療を提供する大学病院の一組織として「臨床・教育・研究」の3本柱それぞれの能力を有する人財を育成することを使命としています。

業務内容

理学療法(Physical Therapy:PT)

身体に障害のある患者さんに対し運動療法や物理療法、装具療法などによって、座る・立つ・歩くなどの基本的動作能力の回復を図るリハビリテーションです。

対象

当院では、整形外科疾患・急性期の脳血管疾患・変性疾患だけでなく、心疾患・腎疾患・糖尿病・呼吸器疾患・開胸開腹術後・新生児など多様な疾患を有する患者さんに対して、早期理学療法の提供を行なっています。

リハビリテーションの内容

筋力や関節可動域、脳神経機能、呼吸・循環機能などの身体機能の向上や、認知・精神機能の維持・改善を図り、起居、座位、起立、歩行などを含む基本的な日常生活動作能力の再獲得を目標としたリハビリテーションを行います。また、呼吸療法認定士、心臓リハビリテーション指導士、腎臓リハビリテーション指導士、日本糖尿病療養指導士などの立場から、療養指導を必要とする患者さんへの援助を行っています。

作業療法(Occupational Therapy:OT)

身体・心理・社会・職業などの諸活動に障害のある方や、その可能性が予測される方が充実した生活を送ることができるように、心身の活動を高めるような、様々な治療・練習・指導・援助を行うことです。

対象

当院では、脳血管障害、脳損傷、脊髄疾患、整形外科疾患、神経変性疾患、神経筋疾患、がんの手術後や終末期、小児科領域の疾患などにより、身体または認知機能の低下をきたし、日常生活や社会生活が困難になった方々を対象としています。急性期から生活期、あるいは終末期まで、さまざまな病期にわたって、対象の方やそのご家族の生活に寄り添い、再びご自身らしい生活が送れるよう支援させて頂きます。

リハビリテーションの内容

疾患や外傷によって起こる腕や手の機能障害に対しては、筋力を向上させる運動や関節の動きを改善させる運動のほか、さまざまな道具や作業を用いて、手指の細かな物品操作練習を行います。また、注意・集中力や記憶力等の日常生活に必要な認知機能の訓練には、パソコンやプリント、作業などを用いています。さらに、生活環境の調整や工夫、機能の代替・代償手段として自助具や装具についても検討しています。

対象の方やそのご家族のさまざまな背景に即した個別性の高いニーズに合わせ、プログラムを立案、実施しています。

言語聴覚療法(Speech-Language-Hearing Therapy:ST)

コミュニケーションが取りづらくなった方、注意力・記憶力が低下した方、食事をとることが難しくなった方に対して、治療・援助などを行います。

対象

失語症、構音障害、高次脳機能障害(注意障害・記憶障害など)、嚥下障害をお持ちの方を対象としています。その主な原因疾患は、脳血管障害、頭部外傷、神経疾患、廃用症候群などです。

リハビリテーションの内容

失語症では、話す障害の他に、理解力や書字にも障害が認められることがあります。そのため、「話す」、「理解する」、「字を書く」の3つの側面に対してアプローチを行います。

構音障害では、発声・発音の練習、発声発語器官(唇、舌、など)の運動を行うことで構音機能の改善を図ります。また、発声・発語に代わって意思を伝達するために、書字や機器類などを使う練習を行うこともあります。

高次脳機能障害に対しては、計算課題や指示された内容に従って数字を消す課題などを行います。

嚥下障害では、唇や舌や喉などの食べるために必要な器官に対して、運動や口のマッサージを行い、嚥下機能の改善を図ります。また、嚥下障害の状態により、その方に適切な摂食方法と食形態を選択し、段階的に通常の食形態に近づけていきます。

働く人を知る

リハビリテーション医療のジェネラリストかつスペシャリストの集団

認知機能や身体機能が低下した高齢者や、複数の疾患を有する患者さんに対して、全人的に対応できるジェネラリストとしての側面と、日々発展する高度先進医療に対応できる各分野のスペシャリストとしての側面の双方を併せ持つ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士が所属しています。そして、それぞれの療法士の専門性と特性を活かしつつ、協働して質の高いリハビリテーションを提供できるように心がけています。

求められる専門性

適切なリハビリテーションを提供する専門職として、疾患、治療(薬剤や手術など)、身体・精神機能など、ADLやQOLを向上するために必要な要因についてについて全人的に理解し、それぞれの改善に必要な方策を立てることができる能力が求められます。

また、ADLやQOLを構成する要素は医学的側面に限らないため、患者様の生活背景や心理的側面、さらには医療・福祉サービスなどの社会的側面についても十分な理解が求められます。

働く人財の特徴

専門的な知識や技術を持っているだけではなく、それらを患者さんのニーズと融合できる人間性をもっています。また、チーム医療を実践する一員として多職種協働に必要な協調性をもっています。

求める人財

リハビリテーション専門職として必要な医学的知識や技術を持ち、それらをより高い水準に引き上げるための行動を取ることができる人財を求めています。

また、患者さんが持つ多様な苦痛や悩み、価値観、そして要望を理解できる人間的な豊かさを有する人財を求めています。

在職者(若手)からのメッセージ

理学療法士 入職3年目からのメッセージ

当院では急性期かつ高度な医療を受ける方へのリハビリテーションを経験でき、急性期からの介入に伴うリスク管理について学べます。さらに、様々な領域の症例を経験することでジェネラリストを目指せる点が魅力です。

理学療法士は整形外科、脳血管、呼吸、心臓、救命など疾患領域別にチームが構成されており3ヶ月おきにローテーションします。各チームに専門知識を持った先輩方が所属しており、疑問解決や知識、技術を身につけることができます。

3年目になりすべてのローテーションを経験した現在は、併存疾患にも目を配り、疾患に対してではなく患者さん1人1人の問題点にアプローチできるようになることを目標に日々の臨床に励んでいます。

同期や先輩・後輩と良好な関係を築けており、お互いに助け合いながら働いています。

作業療法士 入職5年目からのメッセージ

私は入職してから、病気や怪我の影響でこれまでの生活が一変してしまう方と多く出会いました。作業療法士として、そうした患者さん一人ひとりの「これからの生活」に寄り添い、今後を見据えていくことが大切だと考えています。

当院では、脳血管疾患、神経・筋疾患、変性疾患、整形外科疾患、小児疾患を初め、呼吸器疾患や心疾患など内部疾患にも救命管理段階から、作業療法士として多岐にわたる症例に携わることができます。

その為、多面的な知識や専門的な技術が求められる分野ではありますが、その分、患者さんの回復を間近で感じられたときの喜びは非常に大きく、大きなやりがいを感じています。

臨床や自己学習、研究を進める中で、困難な場面に直面した際には、経験豊富な先輩方がしっかりとサポートをしてくれます。これからも絶えず成長を続ける医療の現場で、作業療法士としてのスキルを高めていけるよう努力を続けたいと思います。

言語聴覚療法士 入職2年目からのメッセージ

当院の言語聴覚士は、失語症やその他高次脳機能障害、構音障害、嚥下障害等の患者様に対するリハビリテーションを行っております。多くの診療科から介入のオーダーをいただいており、多岐に渡る疾患を経験することができます。

急性期病院、大学病院という特性上、様々な疾患や病態の患者さんが日々目まぐるしくご入院されます。大変だと感じることも多いですが、皆が「なぜ、どうして」と常に自身の知識をアップデートしながら目の前の患者様に真摯に向き合い臨床業務に取り組んでおり、見本となるセラピストが沢山いることも魅力の一つであると感じております。

他職種からのリハビリテーションへの理解や協力体制も整っており、医師を含めた他職種と常にディスカッションを行いながら臨床を進めていける風通しの良い職場です。

患者さんにとっても他職種にとっても、頼もしく安心感を与えられる言語聴覚士になれるよう日々業務に励んでおります。

働く環境を知る

リハビリテーション室の紹介

当院のリハビリテーション室は入院棟の6階、7階、8階、9階に分かれて配置されています。

6階リハビリテーション室はPT・OT・ST室とリハビリテーション科の診療室が一体となっており、リハビリテーションスタッフやリハビリテーション医の連携がとりやすくなっています。

7階、8階、9階のリハビリテーション室は、それぞれ循環器・呼吸器、脳神経内科・外科、整形外科病棟の中にあり、それぞれの病棟のスタッフと連携して専門性の高いリハビリテーションを提供できる環境にあります。

6階

リハビリテーション室

7階

リハビリテーション室

8階

リハビリテーション室

9階

リハビリテーション室

ワークライフバランスの向上

リハビリテーション技術部では、男女にかかわらず育児休暇の取得を推進しています。育児休暇取得後も、必要な場合には勤務時間のフレックス化や時短勤務もサポートしています。

また、職場内での仕事内容の調整を行うことで同僚の負担増加を最小限にできるよう努力しています。

学術活動

大学病院のリハビリテーション部門として、専門性を高めるために必要な学術活動を積極的に行っています。新人教育プログラムと並行して、研究指導者による「リサーチカフェ」 を開催し、研究活動に必要な知識を体系的に学ぶ勉強会を定期的に開催しています。

新人教育プログラムを修了したスタッフは、研究指導者の指導のもと研究計画の立案、データ収集・分析、学会発表、論文作成を行っています。

学術活動の紹介(2023年度)

研究論文

- 坂井健太、他:回復期心臓外科術後患者の身体活動量に影響を与える因子の検討.心臓リハビリテーション, 29(3/4) : 258-263, 2023.

- 山崎太輝、他:高齢心不全患者の下肢筋力が日常生活活動の困難感に与える影響 - PMADL-8を用いた検討 –.心臓リハビリテーション, 30(1) : 57-62, 2024.

- 堅田紘頌、他:当院における重症COVID-19 患者へのリハビリテーション.聖マリアンナ医科大学雑誌,51(Suppl.):s69―s76.

- 中田秀一、他:消化器外科手術患者における術前フレイルの存在と身体機能経過の関連.日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌,31(2):239-244.

総説論文

- 渡邉陽介、他:BMI over 30 肥満患者のリハビリテーション「肥満を呈する呼吸器疾患」.診断と治療社.189-209.

- 渡邉陽介:挿管・人工呼吸管理中に歩行練習を行うか?Conの立場から.日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌,32(1):40-44.

- 畑中康志:水治療法–上司部分浴を中心として.総合リハビリテーション,51(4):457-459.

- 西澤肇、他:【腎臓リハビリテーション】保存期慢性腎臓病患者における運動療法.理学療法ジャーナル,57(7):770-777.

勉強会

臨床において重要なテーマに焦点を当てた勉強会を開催しています。

勉強会の発表者は2〜3年目の新人教育プログラム履修者が中心であり、指導者のサポートのもと自らが設定したテーマについて講義資料をまとめ、基礎から最新の知見、臨床への知識の適応といった内容について伝達し、ディスカッションを行っています。

英文抄読会

医学研究に関する最新の知見を共有するために、それぞれの分野の主要雑誌に掲載されている英語論文について抄読会を行い、注目されている最新の臨床課題について、知識のアップデートを行っています。

新人ケーススタディー

1年目の新人研修プログラムの中では、担当した症例についてのケーススタディーを実施しています。一症例について、基本的な医学情報、生活背景、症例のニーズ、リハビリテーション評価に基づいて、患者さんが抱える問題点や課題、リハビリテーションの目標設定、治療プログラムの立案、考察を行います。

この活動を通して、患者さん1人1人について深く検証を行い、責任あるリハビリテーションを提供できるようにトレーニングがなされます。

教育・研修を知る

先進的で高度な医療を提供する教育・研究の一部門として、①臨床能力、②教育能力、③研究能力を有する人材の育成を目指しています。

臨床能力とは、社会人としてのsocial skill(社会人としてのマナーやコミュニケーション能力) を基盤とし、最新の医学的知識や高い専門的技術を用いて全人的なリハリハビリテーションの提供が可能であることはもとより、多職種との円滑な連携を行うことのできる能力を指します。

教育能力とは、後進の臨床・研究能力を高めるために、効果的で適切な支援・指導を行い、医療を提供するうえで最も重要な医療資源である人財育成の面で、リハビリテーション技術部の発展に寄与することが可能な能力を指します。

研究能力とは、研究に関する知識を十分有し、研究計画の立案、倫理審査委員会の承認の取得、 データ収集・解析、および学会発表や論文作成を通して、科学的検証を行う能力を指します。

我々リハビリテーション技術部では、段階的に上記の3つの能力を高め、全人的な患者さんの回復を可能とする専門家を育成します。

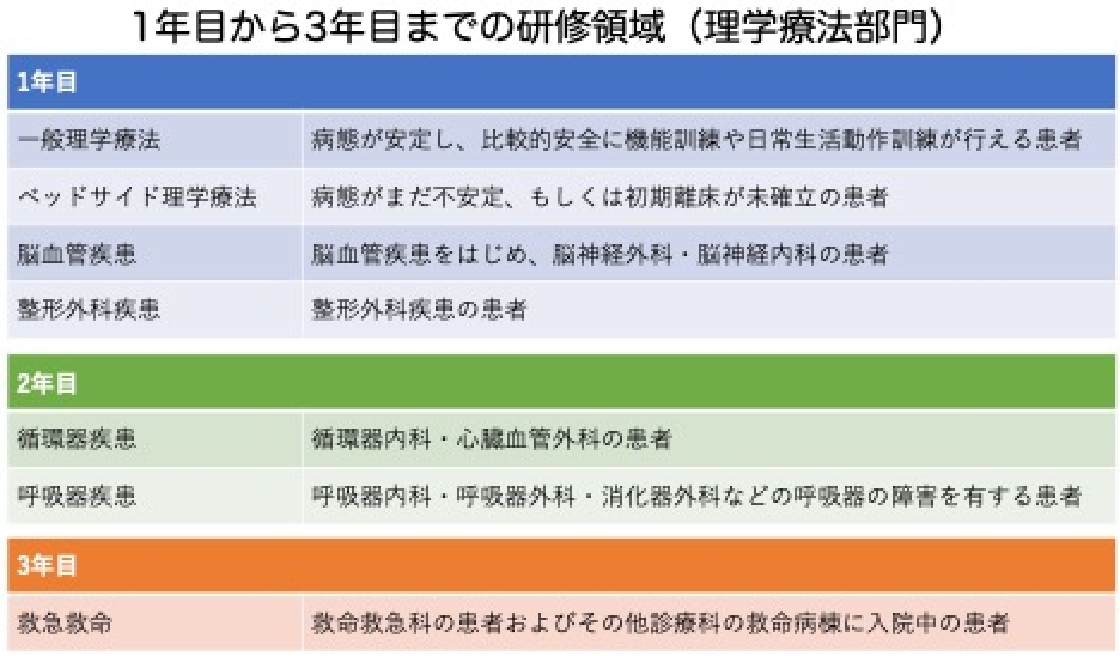

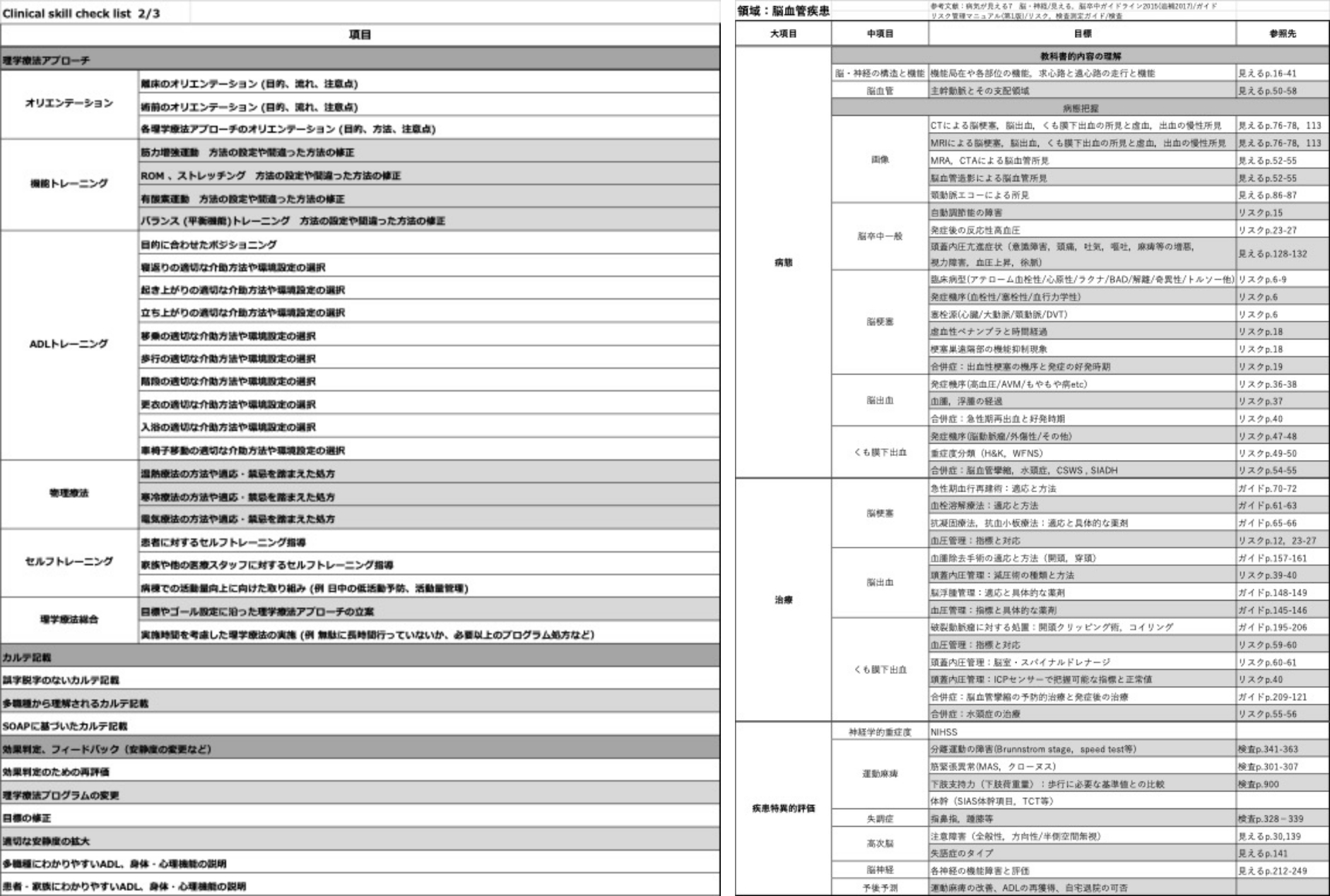

チェックリスト(上:クリニカルチェックリスト、下:疾患別チェックリスト、理学療法部門より一部抜粋)

リハビリテーション技術部が提供する医療の質を維持・向上するためには、人財育成が重要であると考えています。特に、入職直後の教育はその職員の職業人生の礎となります。そして、成長を遂げた人財が継続的な部門の発展に寄与してくれることを期待しています。

新人教育では、リハビリテーション技術部の人財として必要とされるスキルについて、大きくSocialスキルとClinicalスキルの2つに分類し、それぞれについて経験、獲得すべき事項のチェックリストを作成しています。このチェックリストを基に、努力すべき項目と改善が得られた項目についてスーパーバイザーと共に確認し、その後の具体的なアクションプランを設定することで、個々の習熟状況や成長過程に合わせた教育を行っています。

資格取得一覧

2025年2月現在

- 登録理学療法士:18名

- 認定理学療法士:4名

- 専門理学療法士:2名

- 心臓リハビリテーション指導士:9名

- 心臓リハビリテーション上級指導士:1名

- 呼吸療法認定士:6名

- 集中治療理学療法士:3名

- がんリハビリテーション研修修了者:19名

- 臨床実習指導者講習会修了者:18名

- 認定作業療法士:3名

- 認定ハンドセラピスト:2名