職場紹介

薬剤部

薬剤師

仕事を知る

世界標準のファーマシューティカルケアを提供する

薬剤部は、薬剤課、臨床薬剤課、化学療法支援課、学生教育係の4つの部署で構成されており、薬物治療の適正化、医薬品の安全な使用、医療事故の防止を推進しています。

常に、患者のクオリティオブライフ(QOL:生活の質)の向上を目指し、患者や多職種と話し合いながら薬物治療を進めていくことを心がけています。

組織ミッション

- 根拠に基づいた適正で合理的な薬物治療を提供する

- 高度医療機関として、副作用の収集・解析・究明につとめ、医療の発展に寄与し安全な医療を提供する

- 患者の医療費負担の軽減と国民医療の後世にわたる継続を目指して、ジェネリック医薬品の使用を促進し、フォーミュラリーの作成を通して経済的な薬剤を使用するなど廉価で適正な薬物治療を推進する

業務内容

- 薬物治療の適正化

- 医療事故の防止の推進

- 薬物治療の標準化(安全性向上・経済性向上)

- 薬剤に関するリーダーシップ

仕事のやりがい

- 薬物治療の視点で患者のQOLを改善する

- 副作用を未然に防いだり、重篤化を防いだりすることで薬物治療の安全性を向上する

- 薬剤による医療事故を防止する

- 薬剤師の提案が医師やチームに受け入れられ、患者の薬物治療の貢献できる

- 後輩の成長を実感できる

働く人を知る

患者のQOLを改善するための薬物療法に責任を持つ臨床薬剤師

各病棟、腫瘍センター、手術室、外来の一部に薬剤師を配置し、患者さんの投薬前の確認、投薬を受けた後の治療効果・副作用をモニタリング・評価して、薬剤に関連する問題を解決するために、適切な対応案を多職種チームで議論しています。

さらに、病院全体の薬剤の安全性を担保するために、薬物治療の標準化やシステムによる処方の適正化にも寄与しています。

求められる専門性

- 薬学的な視点で薬物治療を評価・提案・モニタリングする

- 医療システムや医療情報を使用し、患者の薬物治療を最適化する

働く人財の特徴

- 科学的根拠を用いて患者や多職種の価値観を尊重しながら臨床判断する

- 薬剤師としてのプロフェッショナリズムを持っている

- 薬部治療の標準化を図りながら、個々の患者に合わせた最適治療を提供する

求める人財

- 患者のことを第一に考える医療を実践できる

- 多職種と協働するために、相手の立場や考え方を理解しようとする姿勢を持つ

- 常に自身を振り返る謙虚さを持つ

- 学び続ける姿勢を持つ

在職者(若手)からのメッセージ

入職4年目からのメッセージ

薬剤部は「薬剤師が薬物治療に責任を持つ」という理念をかかげ、世界標準のpharmaceutical careを実践することを目標に日々業務に取り組んでいます。

私は入職してから3年間で、外来化学療法、腫瘍内科・消化器内科病棟を担当してきました。様々な症例を経験することで、薬学的な視点で薬物治療を評価・提案・モニタリングする力が身についていると実感しています。

また、先生方や看護師さんなど他職種とも距離が近く、薬剤師の専門性を発揮できるのも当院の魅力です。

求められる専門性が高く、一人で悩んでしまうことも多いです。しかし当院薬剤部の特徴はアットホームな雰囲気!相談しやすい環境なので、困った時は経験豊富な先輩方にアドバイスを頂き、日々自己研鑽を重ねています。

入職3年目からのメッセージ

当院には多くの診療科があり、幅広い薬剤の処方に触れられることが薬剤師としての学びにつながっています。調剤や抗がん剤の調製、手術室業務、病棟業務など、活躍の場は多岐にわたり、実践的な経験を積むことができる環境です。

私は現在、病棟薬剤師として患者さんの薬物療法に関わっており、より安全で効果的な治療の提供を目指して日々取り組んでいます。まだ経験は浅いものの、経験豊富な先輩方の丁寧な助言を受け、一歩ずつ学びを重ねています。協力し合える同期の存在も大きいです。知識や姿勢の面でも良い刺激を受けながら、日々の学びを自分の力に変えていくことで成長を実感しています。

働く環境を知る

「患者のクオリティオブライフを改善するという明確な成果を引き出す目的のために、責任ある薬物治療を提供する」ことを理念にかかげることで、各病棟、腫瘍センター、手術室、外来の一部に薬剤師を配置することに加えて、フォーミュラリー(医薬品の院内使用推奨基準)の導入など先進的な取り組みを実現してきました。薬剤師の問い合わせにより、患者の安全性が向上したことを報告するGood Job Reportや薬剤師の介入内容の定量化を行うQuality Indicator (QI)プロジェクトなどを通じて、薬剤師が薬物治療の適正化に貢献していることを見える化することにも注力しています。

内発的動機付けとして、個人の目標とキャリアデザインに対する1 on 1を実施しています。大きな部署では、リーダー・サブリーダー制度を導入することで、一人一人に寄り添うことができています。定期的な自己評価とフィードバックを行うことで、成長を感じることができる職場です。

環境改善は常に行っています。現場の業務改善案は、現場のリーダーである主任会議で常に議論し、自分たちで業務を改善していっています。産休・育休は男性も含めて取得しており、仕事に復帰する場合には、研修から開始する職場復帰支援制度を使うことも可能です。薬剤部として、有給休暇の取得や残業時間の低下にも取り組んでいます。

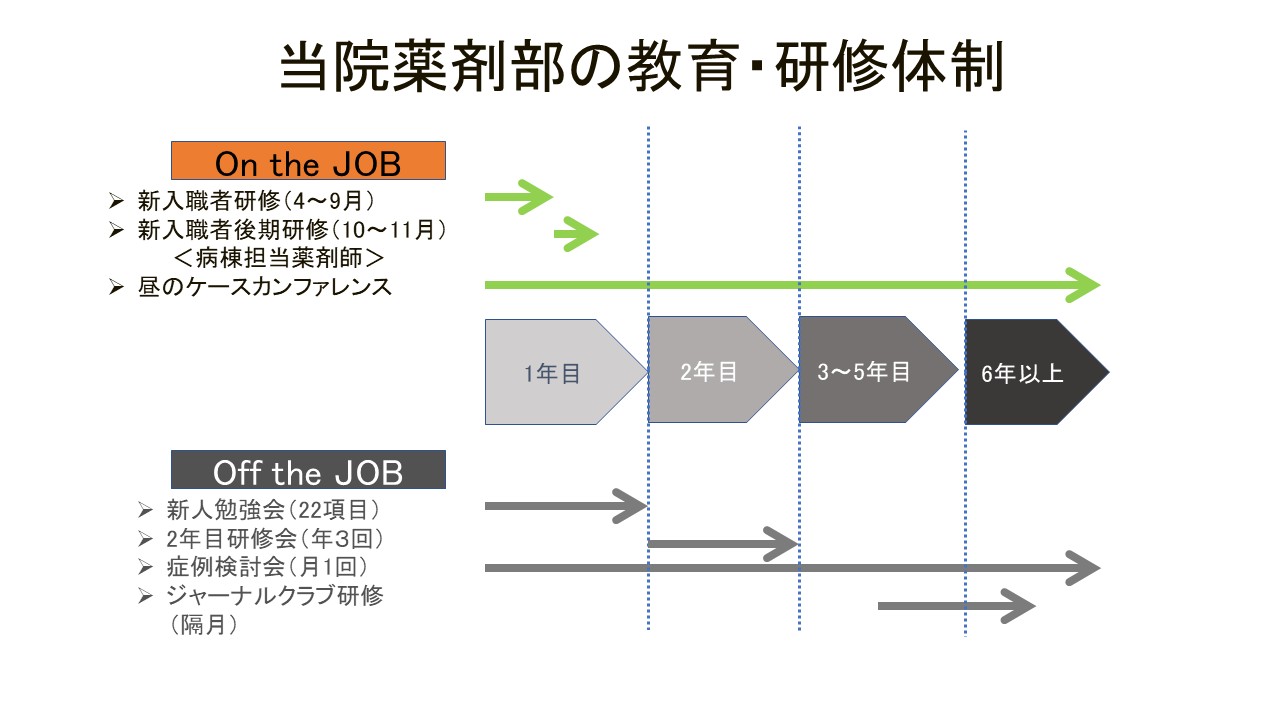

教育・研修を知る

臨床薬剤師を育成するための研修システムを構築しています。

仕事をしながら研修を行うOn the Job Trainingと、業務時間外に研修を行うOff the Job Trainingを組み合わせて、業務を学んでいくことと、薬剤師としての知識・スキルアップを同時に行っていきます。

アウトプットする教育を心がけており、指導することも臨床薬剤師になるための必要スキルと考え、若手からベテランまですべての薬剤師が教育に関わるようにしています。

教育内容

新入職者研修/新入職者後期研修

【目標】

各部署の基本的な業務を習得し、時間外業務を含めて独立して業務を行うことができる。

薬剤課・化学療法支援課・臨床薬剤課の各部署をローテーションし、基本的な業務を習得していきます。各部署で、到達度を確認するためのチェックリストを使用し、すべての研修者が基本的な業務を学んだことを確認しています。

新人勉強会

【目標】

臨床業務の基盤となるCommon disease(頻度の高い一般的な疾患)に関して、病態生理や標準的な薬物治療の知識を獲得する3病院全体で行っており(一部各病院で実施)、コミュニケーションや小児の薬物治療など薬剤師としての基礎を固める【基礎編】と臨床薬剤師の基盤となるCommon diseaseを学ぶ【応用編】で構成しています。

新人勉強会を通じて、臨床薬剤師としての思考プロセスを学んでいきます。

2024年度実績

【基礎編】

- 処方監査

- 注射監査

- 新人研修オリエンテーション

- 患者コミュニケーションスキル

- TDMオリエンテーション

- TDM計算演習

- 小児の薬物治療

- EBM入門①-文献評価のための基礎知識-

- 腎機能評価の方法

- 調剤監査時のリスクについて

【応用編】

- 輸液・栄養関連

- 糖尿病

- 虚血性心疾患

- 喘息

- EBM入門②-文献評価のための基礎知識-

- 腎機能障害

- TDM<VCM>

- TDM<抗てんかん薬>

- 癌性疼痛

- 癌化学療法

- 感染症 基礎編

- 感染症 応用編

2年目研修会

【目標】

新人勉強会で習得した知識・技能を用いて、複合的な問題を持つ症例の薬物治療の評価・計画を立てる新人勉強会同様に3病院全体で行っています。

新人勉強会では新しい知識を学ぶことが主な目的ですが、臨床薬剤師は「知っている」だけでは十分ではなく、知識を使って薬物治療を適正化することや、薬剤のことを患者に伝えたり、医師に薬物治療を提案できたり必要があります。

そのため、2年目研修では、症例を使って、実際の患者さんに行うように、複合的な問題に対して薬物治療計画を立てる練習をしています。知識を得ることを目的とせずに、知識を使うことと、説明することを目的に年3回行っています。

2024年度実績

- 症例検討(がん化学療法・緩和ケア)

- 症例検討(糖尿病・感染症・腎機能評価)

- 症例検討(虚血性心疾患・抗てんかん薬TDM)

症例検討会

【目標】

科学的根拠を用いて、患者の薬物治療を評価し、科学的根拠が確立していない、あるいは意見が分かれるような問題に対しても、現時点で得られている根拠をもとにリスクとベネフィットを慎重に評価することで、最適な対応を検討し、臨床薬剤師としての結論を導く3病院をオンラインでつなぎ、合同で行っています。

指導薬剤師の指導の下、診療ガイドラインや原著論文を用いて、薬物治療の評価を行い、科学的根拠を用いて、臨床疑問への結論を出していきます。

発表後には、先輩薬剤師がフィードバックを行い、次へのステップアップを一緒に考えていきます。

2024年度実績

- CKD患者におけるダパグリフロジンの導入

- 正常血糖ケトアシドーシスを発症した心不全患者に対するSGLT-2阻害薬の再投与の検討

- エプコリタマブを導入した症例のCRS対策について

- くも膜下出血後の脳血管攣縮予防管理にクラゾセンタンを用いた高齢患者の症例~妥当性と適正使用管理についての考察~

- 小児の気管支喘息急性増悪における硫酸Mg静脈内投与の有効性の検討

- 間質性肺炎合併の非小細胞肺がんに対して免疫チェックポイント阻害薬を使用した症例

- 副作用早期発見のために薬剤師が出来ること〜徐脈・心室細動を契機に、ジスチグミンによるコリン作動性クリーゼを疑い治療が奏功した1例〜

- 免疫チェックポイント阻害薬投与後に腎機能障害を来した症例の検討

- 術後IV-PCA施行中に呼吸抑制をきたしナロキソンを投与した一例

- 急性心内膜炎の薬物治療~コルヒチン投与症例の考察~

- 乳癌dose denseEC療法により発熱性好中球減少症を来した症例

- 透析患者の骨粗しょう症患者にプラリアⓇを導入した症例

- ポリファーマシー患者に対し薬剤師が介入した症例

ジャーナルクラブ研修

【目標】

科学的根拠を用いて薬物治療評価を行うために、原著論文の批評をすることができる3病院合同でオンラインで行っています。

診療ガイドラインや添付文書の基になる臨床試験の原著論文を隔月で読み、チェックリストを用いながら、原著論文の強みと弱みを挙げて、臨床的にどのような患者に適応するかを考えていきます。

2024年度実績

- オリエンテーション

- Okumura K, Akao M, Yoshida T, et al.; ELDERCARE-AF Committees and Investigators. Low-Dose Edoxaban in Very Elderly Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2020 Oct 29;383(18):1735-1745.

- Wagenlehner FM, Umeh O, Steenbergen J, Yuan G, Darouiche RO. Ceftolozane-tazobactam compared with levofloxacin in the treatment of complicated urinary-tract infections, including pyelonephritis: a randomised, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-cUTI). Lancet. 2015 May 16;385(9981):1949-56.

- Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al.; DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med. 2020 Oct 8;383(15):1436-1446.

- Jastreboff AM, le Roux CW, Stefanski A, et al.; SURMOUNT-1 Investigators. Tirzepatide for Obesity Treatment and Diabetes Prevention. N Engl J Med. 2025 Mar 6;392(10):958-971.

資格取得一覧

2025年4月現在

- 医療薬学専門薬剤師(日本医療薬学会):1名

- がん薬物療法認定薬剤師(日本病院薬剤師会):2名

- 外来がん治療専門薬剤師(日本臨床腫瘍薬学会):1名

- 外来がん治療認定薬剤師(日本臨床腫瘍薬学会):3名

- 精神科薬物療法認定薬剤師(日本病院薬剤師会):1名

- 小児薬物療法認定薬剤師(日本薬剤師研修センター):2名

- 栄養サポート(NST)専門療法士(日本静脈経腸栄養学会):2名

- 日本腎臓病薬物療法学会認定薬剤師(日本腎臓病薬物療法学会):1名

- 抗菌化学療法認定薬剤師(日本化学療法学会):6名

- 感染制御認定薬剤師(日本病院薬剤師会):1名

- 周術期管理チーム認定薬剤師(日本麻酔科学会):4名

- 集中治療専門薬剤師(日本集中治療医学会):2名

- 救急認定薬剤師(日本臨床救急医学会):2名

- 日本糖尿病療養指導士(日本糖尿病療養指導士認定機構):4名

- 心不全療養指導師(日本循環器学会):1名

- 神奈川糖尿病療養指導士(神奈川糖尿病療養指導士認定機構):1名

- リウマチ登録薬剤師(日本リウマチ財団):1名

- かながわ肝疾患コーディネーター(神奈川県):1名

- 日本救急医学会ICLSインストラクター:1名

- スポーツファーマシスト(日本アンチ・ドーピング機構):4名

- 急性期ケア専門士(日本急性期ケア協会):1名

- 認定実務実習指導薬剤師(薬学教育協議会):7名

- 認定指導薬剤師(日本病院薬剤師会):1名

- 病院薬学認定薬剤師(日本病院薬剤師会):13名

- 認定薬剤師(日本薬剤師研修センター):14名