職場紹介

臨床病理診断技術部

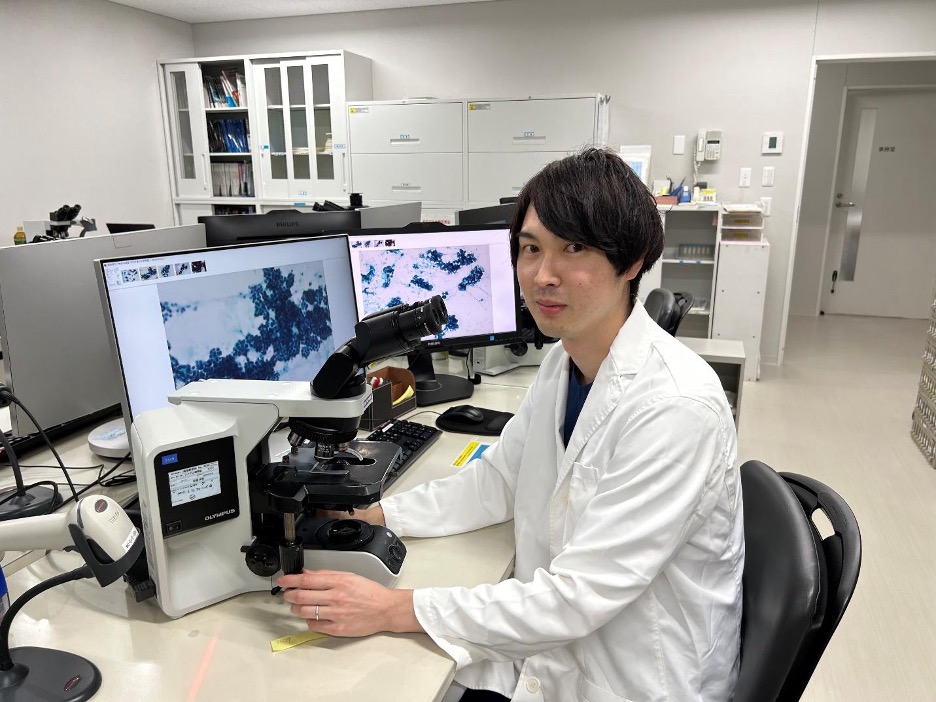

病理検査技師

仕事を知る

高度な技術と知識で病理診断をサポートするエキスパート

臨床病理診断技術部の臨床検査技師は、病理医と連携しながら病気の診断のサポートをする医療専門職です。専門的な技術と知識を要し、日々経験と自己研鑽を積み重ねて、患者様の病気の診断と治療方針決定に大きく寄与するやりがいのある職種です。

組織ミッション

- 高い知識と技術に基づき病理診断に貢献する

- 患者様の治療を目的とした病理医と臨床医のニーズをくみ取り業務に反映させる

- 日々の業務と研鑽により個人および組織として成長しつづける

業務内容

病理検査は患者様から採取された組織や細胞を、顕微鏡で観察し、病気の診断を行う検査です。

患者様に直に接することはほとんどありませんが、病理診断を通して治療に貢献しています。

①組織診断

採取された臓器組織から、病理医が顕微鏡で観察し診断するための標本を作製する。

②細胞診断

採取された細胞を顕微鏡で観察し、異常を調べる。

③解剖

病理医が行う病理解剖の介助を行う。

④遺伝子検査

腫瘍の遺伝子変異を調べ、治療選択のための情報を提供する。

仕事のやりがい

- 自身の技術と知識が、病理医による診断に重要な役割を果たしていると実感できる。

- 病理医の診断を通して、時には直接的に、患者様の治療の決定に貢献できる。

- 専門性の高い仕事であり、日々学びながら成長することが出来る。

働く人を知る

「技術」と「知識」で、医療に貢献する専門家

様々な理由から体の不調を訴える患者様から採取された検体を最適な状態で処理し、病理医の診断に繋げます。

組織診ではホルマリン固定された検体を処理してブロックを作製し、薄切、染色工程を経て標本の完成となります。さらに、病理医の依頼に応じて種々の免疫組織化学染色を行います。

細胞診では検体処理、染色した標本のスクリーニングを細胞検査士が行います。最初の診断を技師が行うため、正確な判断が求められます。最終的に異常がある場合、病理医の診断を経て結果を出します。

解剖では病理医が行う病理解剖の介助を行います。

当院はがんゲノム医療拠点病院のため、技師もがんゲノム医療コーディネーターの認定を取得し、出検準備やエキスパートパネルに携わっています。

各々の検査が専門性が高いものであるため、技師は様々な認定資格等を取得し、質の高い検査を提供するよう心がけています。

求められる専門性

- 臨床検査技師国家資格

- 病理診断と標本作製に関わる知識と技術

- 細胞診断に関わる知識と技術

- 遺伝子検査と診断に関わる知識と技術

- 病理解剖の知識とサポート技術

- 特定化学物質と有機溶剤、劇毒物に関わる知識

- 医療安全と感染管理に関わる知識

働く人財の特徴

- 検体を患者様そのものとみなす心性

- 業務に対して粘り強く、その見返り(患者様が元気になる様子を見ることや感謝の言葉をもらうこと)がなくてもめげない耐性

- マクロとミクロの視点を同時にもつ複眼性

求める人財

- 正確性

- 専門性

- 丁寧かつ迅速

- コスト意識

- 危険察知能力

- 協調性・チームワーク

在職者(若手)からのメッセージ

臨床検査技師・細胞検査士 入職4年目からのメッセージ

病理診断科に配属入職当初は覚えることの多さに戸惑うこともありましたが、疑問や不安なことがあればすぐに先輩方に相談できる環境があり、安心して仕事に取り組むことができています。

また、学会発表や論文執筆に挑戦する際も、経験豊富な先輩方が丁寧にアドバイスしてくださり、実務だけでなく病理学をより深く学ぶ機会が多い職場だと感じています。

コンパニオン診断や免疫組織化学染色抗体の新規導入などにより、常に知識を更新していくことが求められますが、それが患者様の診断や治療に繋がると思うと大きなやりがいを感じます。

日々の業務はローテーションで行われており、病理に関する幅広い技術を身につけることができます。また、各個人が専門分野を持ち、分野ごとのチームを組んで課題に取り組んでいます。興味のある分野を探求できるのも魅力の一つです。

病理学に興味のある方や、自分の専門性を深めたい方にはとても学びの多い環境だと思います。

臨床検査技師・細胞検査士 入職7年目からのメッセージ

病理診断科の技師は、病理標本作製から免疫染色、細胞診断、解剖業務まで広く関わっており、経験を問わず学べる機会が豊富な職場です。

環境面では、ISO15189の認定を取得し、要求事項に基づいた品質管理、内部制度管理により安定した質の高い医療を提供しています。

研修期間中は、先輩技師とマンツーマンで丁寧な指導受けることができます。また、資格取得、学会活動、研究活動に積極的に取り組み、先輩方に支えてもらいながら、知識や技術の向上など、スキルアップできる環境で働くことができます。

患者様と直接接する機会は少ないですが、顕微鏡の向こう側の患者様と真摯に向き合い病理診断業務を行っています。

働く環境を知る

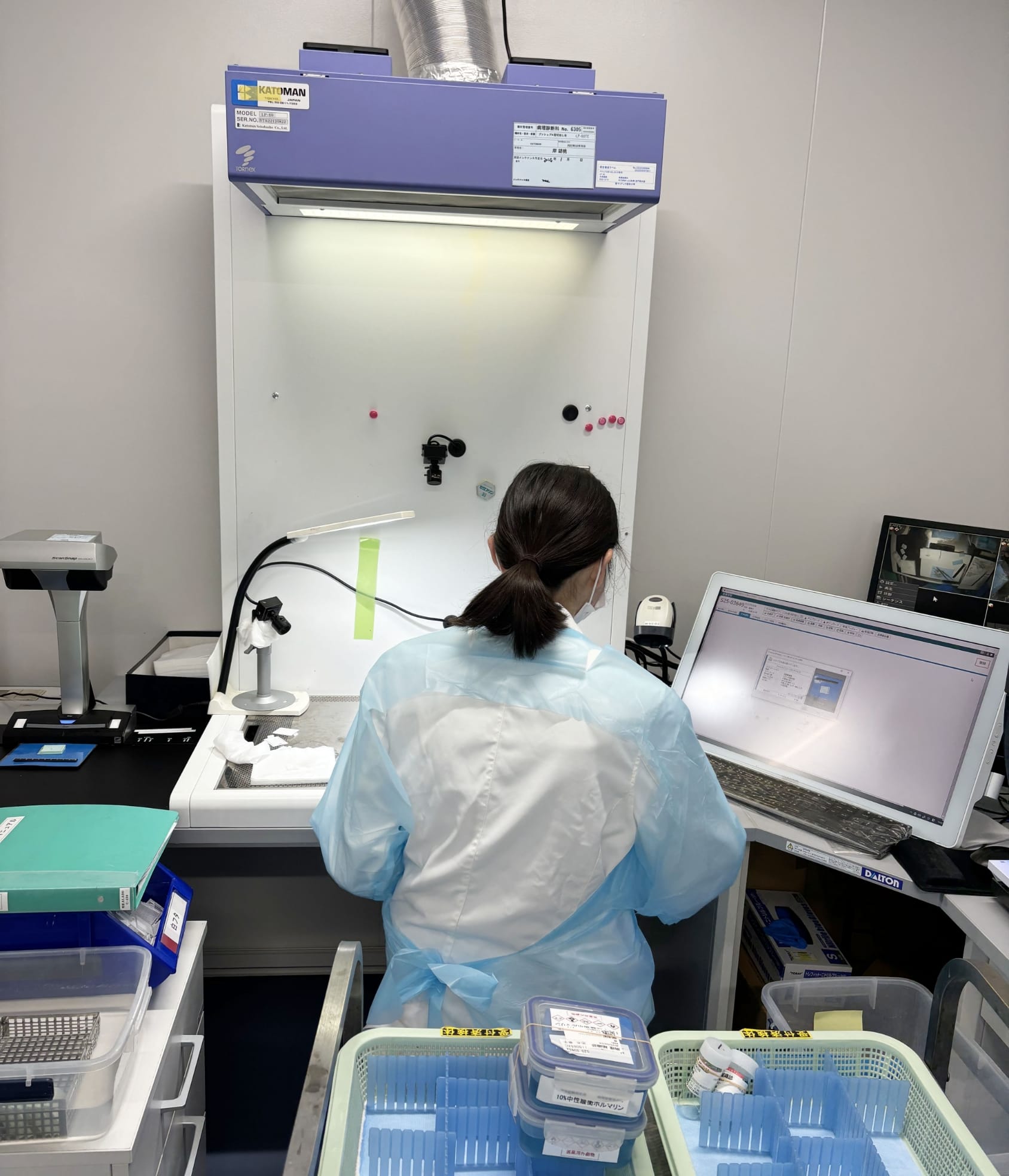

1 ISO15189認定取得

臨床病理診断技術部が所属する病理診断科はISO15189認定を受けています。働く場所として適した施設環境・管理を継続的に維持しています。

特に病理で大きく影響する、ホルマリンについては部屋全体の換気やプッシュプル作業台を導入し、作業環境測定は管理区分1(0.1ppm以下 )を継続しています。

2 委員会制度

病理診断科では業務ごとの検討や改善を検討・実行する委員会制度を導入しています。一部の例としては、

- 免染委員会:抗体および試薬管理、免染自動染色機管理など

- 試薬委員会:試薬庫の管理、毒劇物管理など

- コントロール委員会:免疫染色および特染のコントロール管理・作成など

3 チーム制度

各個人が研究分野をもち、分野ごとのチームを組んで課題に取り組んでいます。一部の例としては、

- 胆膵チーム:胆膵センターに所属。カンファレンス(1/週)・胆膵センター会議(2ヶ月ごと開催)に参加し、臨床医や薬剤師らと多職種連携でチーム医療を行っている。

- 呼吸器チーム:主に呼吸器内科医と連携し、検査の実績や統計をまとめる。近年、肺がんの治療は遺伝子検査が必須となっているため、その検討など。

4 業務ミーティング

毎朝の始業開始時、当日の業務担当や連絡事項等を全員で共有することで業務量を確認し、マンパワー不足が発生しないように調整している。

5 スタッフ会議

病理医と技師(主任以上)でスタッフ会議を月一回行い、業務内容の確認や情報の共有などを話し合う場を設けています。

お互いに要望することなど業務が効率的に行われるようにコミュニケーションを取っています。

6 有給休暇・産前産後休暇・育児時短の取得

臨床検査技師は女性の割合が多く、産前産後休暇を取得して、復職後は時短勤務を行う部員が殆どです。

マンパワー不足になることもありますが、お互いに助け合って業務を遂行しています。男性部員が時短勤務を取得した経験もあります。

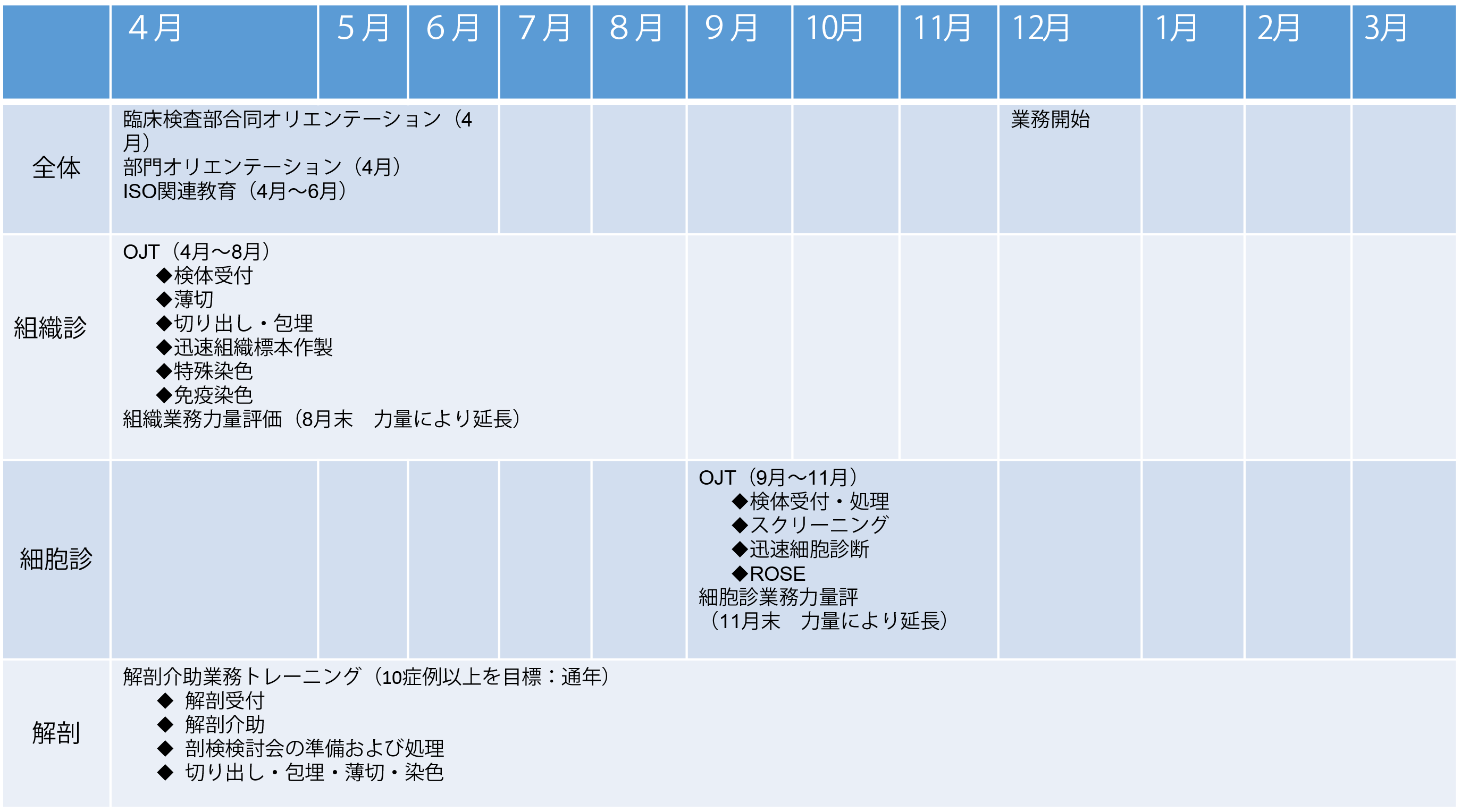

教育・研修を知る

当院は特定機能病院であり、最先端の医療を支える、専門性の高い病理検査を提供しています。

一般的な病理検査技術(組織診・細胞診・解剖)の習得に加え、経験を積みながら臨床からの様々なニーズに応える病理検査技師を育成します。

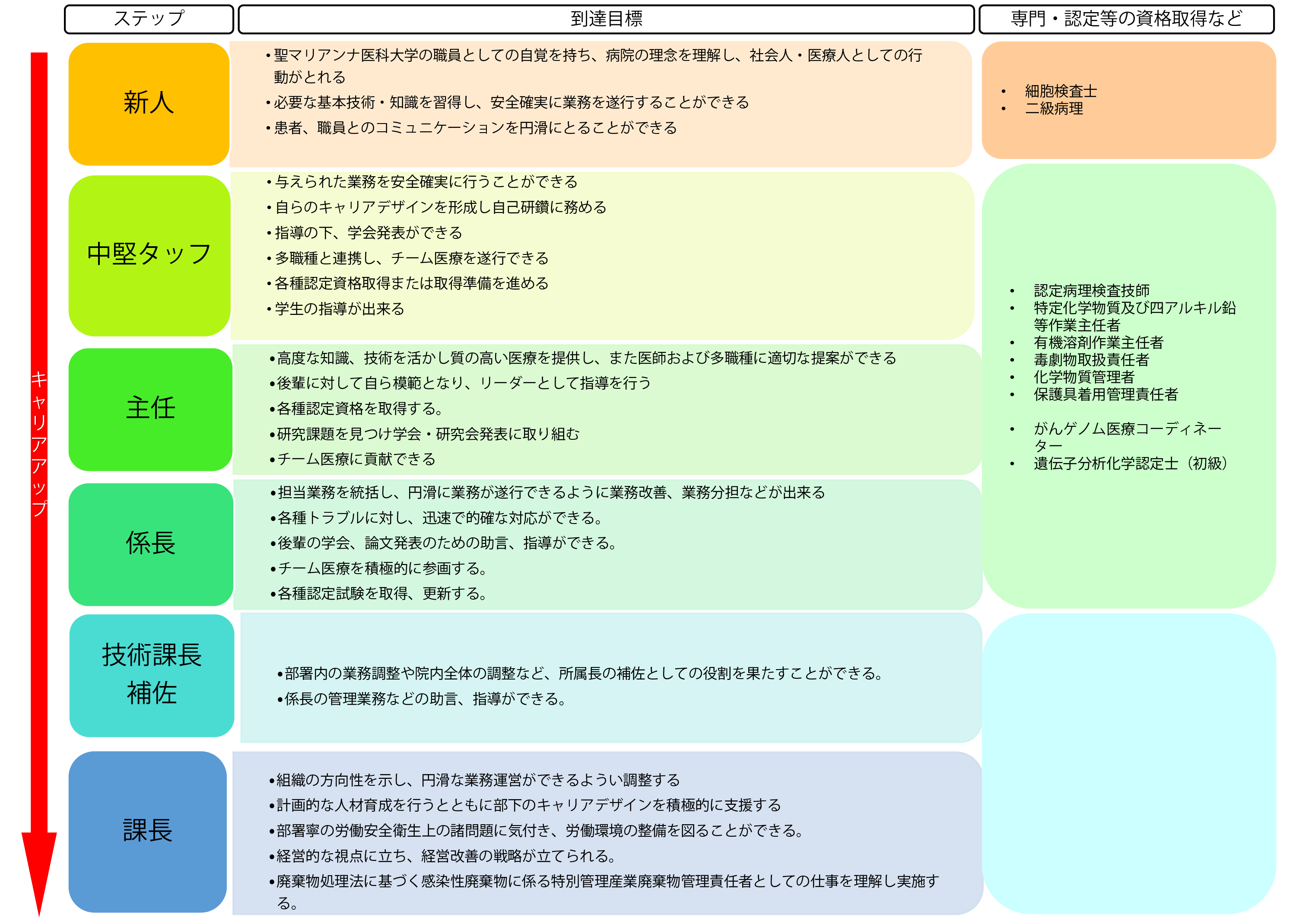

将来的には、認定病理技師の取得や特定化学物質作業主任者などの認定資格取得を目標としています。

新人教育プログラム

新人教育にはチューター制度を取り入れ、中堅スタッフと1対1の教育システムで、技術面だけでなく社会人、医療人としての教育を行い、さらに科全体でもサポートする形で、個々に適した教育を行っています。

スケジュール

力量評価

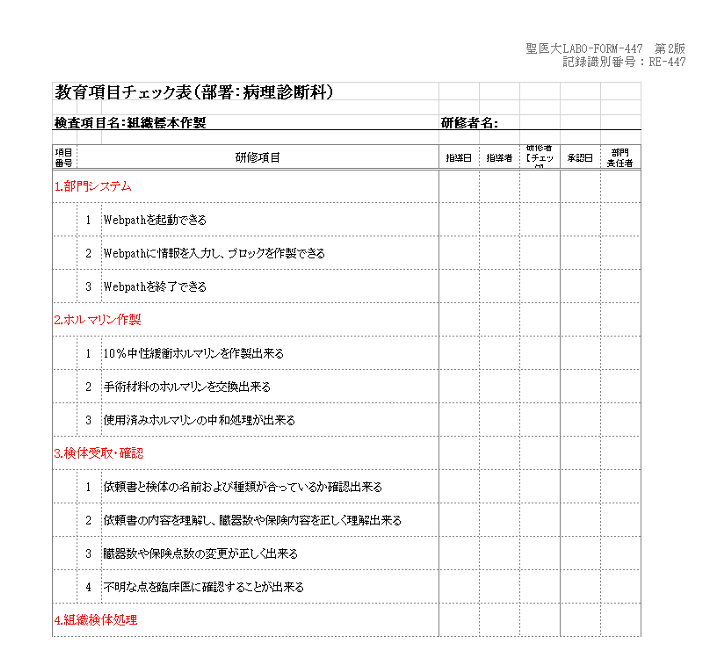

教育の評価は教育項目チェック表に則り、習得状況を確認しながら進めます。最終的に力量評価を行い、承認されたら次のステップに進みます。

薄切などの技術力、細胞診断などの診断力はすぐに培うことはできません。

科内での教育だけでなく、外部の学会や研修会などに参加することで経験を積むことが望ましく、根気と努力が求められます。

教育内容

ISO15189の教育項目チェック表に則り、各項目の教育状況を記録しています。指導や力量の評価は指導者(主任以上)が担当し、部門責任者が承認します。

キャリアアップデザイン

部員が各々のキャリアを自分自身で決定し、計画的に進められるようにキャリアデザインを参考に考えてもらいます。

資格取得一覧

2025年2月現在

- 臨床検査技師:17名

- 細胞検査士:17名

- 二級病理技師:17名

- 認定病理技師:6名

- 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者:3名

- 有機溶剤作業主任者:3名

- 毒劇物取扱責任者:5名

- 化学物質管理者:1名

- 保護用具着用管理責任者:1名

- がんゲノム医療コーディネーター:8名

- 遺伝子分析化学認定士:1名

- 電子顕微鏡一般技術認定:1名