職場紹介

栄養部

管理栄養士・栄養士

仕事を知る

治療をサポートする「 食・栄養」のエキスパート

栄養部は、主に栄養管理と給食管理の2つの業務があります。栄養管理業務は、入院が決定した患者さまの栄養スクリーニング、食物アレルギーの聴取、入院時の栄養管理計画書作成、モニタリング、栄養食事指導等を通して医師・看護師・薬剤師・リハビリテーションスタッフ等と連携し、適正な栄養管理が行えるよう日々努めています。給食管理業務の調理については給食委託業者に委託していますが、献立の作成は、病院の管理栄養士・栄養士が作成し委託側と協力し、安全で治療に適した食事の提供を行っています。

組織ミッション

人間の食事には、生命を保つ機能に加え以下の機能があります。

- 空腹感を満たすこと

- 各栄養素を確保して健康を維持・増進、あるいは回復させること

- 食品や料理を楽しみ、嗜好を満足させること

- 食事を共有することにより、人間関係を良くする媒体になること

食事療法の第1の目的は、適正な栄養素を補給することですが、そのために食事が持つほかの機能を無視することはできません。むしろ、このような多様な機能を発揮させながら、本来の目的を果たすことが真の食事療法となります。

業務内容

栄養管理

入院患者さまの栄養状態を評価し、改善プランを含めた栄養管理計画書を作成しています。また、入院期間中は各病態のガイドラインに沿った食事を提供し、栄養評価にを行いながら、適切な栄養管理を実施しています。

病棟専従管理栄養士

当院では、令和4年度診療報酬改定にあたり現在18病棟にて病棟専従管理栄養士制度を採用しています(令和7年度5月現在)。常に病棟に管理栄養士が常駐していることで、医師や看護師、薬剤師・リバビリテーションスタッフ等と円滑なコミュニケーションを図っています。また、科ごとに実施されているカンファレンスに参加しエビデンスに基づいた栄養管理等に関する提案を積極的に行っています。今後も多職種に頼られ頼れる関係を築いていけるように尽力していきます。

入院栄養窓口

入院前に患者さまの食物アレルギーの有無を確認し、体格や状況に合わせた食事内容を確認・調整します。入院栄養窓口で低栄養のリスクが高いと判断された患者は入院前に栄養食事指導を実施し、入院前からの栄養介入に努めています。

栄養食事指導

患者さま、ご家族に対して栄養食事指導を実施しています。

外来は、MSC(メディカルサポートセンター)内の専用の相談室で実施しています。他に、代謝内科外来での透析予防外来、腫瘍センターでの化学療法中の指導なども実施しています。

入院中は、患者さまのベットサイドにて病院食について説明いたします。また退院後の生活を見越し、ご家族を交えカンファレンスルーム等での指導も行います。

糖尿病で入院の患者さまは各職種からの指導を受けられる糖尿病集団指導もあります。

- 外来:20〜25件/日

- 入院:15〜20件/日

2024年度 年報より

| 診療科 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|

| 総合診療内科 | 35 | 33 |

| 呼吸器内科 | 153 | 202 |

| 循環器内科 | 366 | 365 |

| 消化器肝臓内科 | 227 | 181 |

| 腎臓高血圧内科 | 834 | 757 |

| 代謝内分泌内科 | 2239 | 2517 |

| 脳神経内科 | 170 | 224 |

| 血液内科 | 56 | 27 |

| リウマチ内科 | 96 | 85 |

| 腫瘍内科 | 212 | 125 |

| 神経精神科 | 41 | 47 |

| 小児科 | 119 | 101 |

| 消化器一般外科 | 914 | 905 |

年間10件以内の科はその他に集計 脳神経外科・小児外科・形成外科・眼科等

早期栄養管理介入加算

主として業務経験5年をめどに、集中・救急部門への配置にて研修します。カンファレンスや実践を通して一般病棟での栄養管理に繋げる実力を磨きます。

給食管理

献立(食物アレルギーの代替献立含む)、食数管理、衛生管理の指導を行います。

仕事のやりがい

当院は34科の診療科があり、多様な疾患に応じた栄養管理を行います。複雑な症例も多く、毎日が学びと挑戦の連続ですが、管理栄養士として多くの知識と高いスキルを身につけることができます。一人一人に合った栄養管理介入を行い、多職種と協議、検討を重ね、栄養状態の改善が治療の進展に貢献できた際には管理栄養士としてとてもやりがいを感じます。栄養食事指導にて、臨床データが改善、体重や筋肉量などの目標が達成できたことで患者さまから感謝の言葉をいただくこともあります。また入院中、食事量の調整や食形態の変更など調整をおこなうことで食事量が増加し患者さま自身が病状の回復を実感していただけることも喜びに繋がっています。

働く人を知る

患者一人一人に寄り添う「食・栄養」のスペシャリスト

入院前から退院後まで管理栄養士が直接介入を行い、多職種と協同しながら適切な栄養管理を目指しています。質の高い栄養管理を実践すべく、資格取得などの自己研鑽はもちろんのこと、栄養部内でも積極的な勉強会の実施を行い、専門性を高めています。

求められる専門性

エビデンスに基づく正確な栄養評価、常に最新のデータの把握が求められます。

働く人財の特徴

患者一人一人に寄り添いながらも、専門性を活かした提案を心がけています。部員同士お互いに成長していけるよう業務の共有をしています。

求める人財

多職種と円滑にコミュニケーションを図ることができ、柔軟な思考で問題を解決できる人材を求めます。現状にとどまることに満足せず、常にどうしたらいいのか考え問題点の抽出をし、改善策を提案できるそんな人財を求めています。

在職者(若手)からのメッセージ

管理栄養士 入職5年目からのメッセージ

私は、超急性期から回復期までの高度な医療を提供できる特定機能病院で管理栄養士として働くことに魅力を感じ当院を志望しました。

入職5年目を迎え、入院栄養窓口、外来栄養食事指導、病棟専従管理栄養士としての栄養管理や栄養食事指導、NSTへの参加など、仕事の幅が広がっていく一方で、複雑な症例が多いからこそ、豊富な知識を培うための情報収集や多職種間でのコミュニケーションの大切さを日々実感しています。

また、当院では全病棟に管理栄養士を配置しており、各病棟での知識・経験・意見の共有・交換が活発に行われています。

そんな活気のある当院栄養部で一緒に働きませんか?

管理栄養士 入職1年目(既卒・管理栄養士歴5年目)からのメッセージ

当院に入職する前は回復期リハビリテーション病院に勤務していました。特定機能病院である当院に入職しようと思った理由は2つあります。

まず1つ目は、様々な疾患の栄養管理がしたいと思ったからです。当院には多数の診療科があり、様々な症例を経験することができます。入職してからこれまでに、3つの診療科を担当させていただき、複雑な症例も経験しながら、学びの多い充実した毎日を過ごしています。

2つ目は大学病院であれば、積極的に学会の参加や研究等の外部活動に従事でき、管理栄養士としてのスキルを磨いていけると考えたためです。実際に、市民に向けての講義をさせていただき、とても貴重な経験ができました。

また、私と同じような中途入職の職員も多くおり、それぞれがこれまでの経験を活かしながら、新しいことに挑戦する環境があります。

これからさらに、先輩や多職種から様々なことを学び、今後の管理栄養士キャリアを充実したものにしていきたいと思っています。

働く環境を知る

細分化されたチームの存在

チーム制度を通して協力プレイ、風通しの良い職場を目指しています。経験値や業務に対する知識を考慮しチーム編成を行い、リーダーに相談できる環境です。業務はチーム内で分担し、個人に負担が偏らないよう配慮されています。リーダー会議、サブリーダー会議とそれぞれの立ち位置においての意見をまとめ問題点の抽出、検討を行っています。

部内外の勉強会、学会情報を共有

毎日朝礼にて、各自参加する勉強会や学会の情報共有を行います。栄養部全体の知識・技術の底上げを目指し定期的に院内医師による講義や勉強会を行っています。

3病院での情報共有

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、川崎市立多摩病院(指定管理者聖マリアンナ医科大学病院)の3病院内での経腸栄養剤や栄養補助食品について、業務の運用について情報共有しています。

また、業務を円滑におこなうために病院間での異動の可能性もあり、それぞれの病院の特性に合った配置を目指しています。

有給休暇取得率の向上

仕事とプライベートを上手に切り替えるため、チーム内で業務調整しながら取得率の向上に努めています。

教育・研修を知る

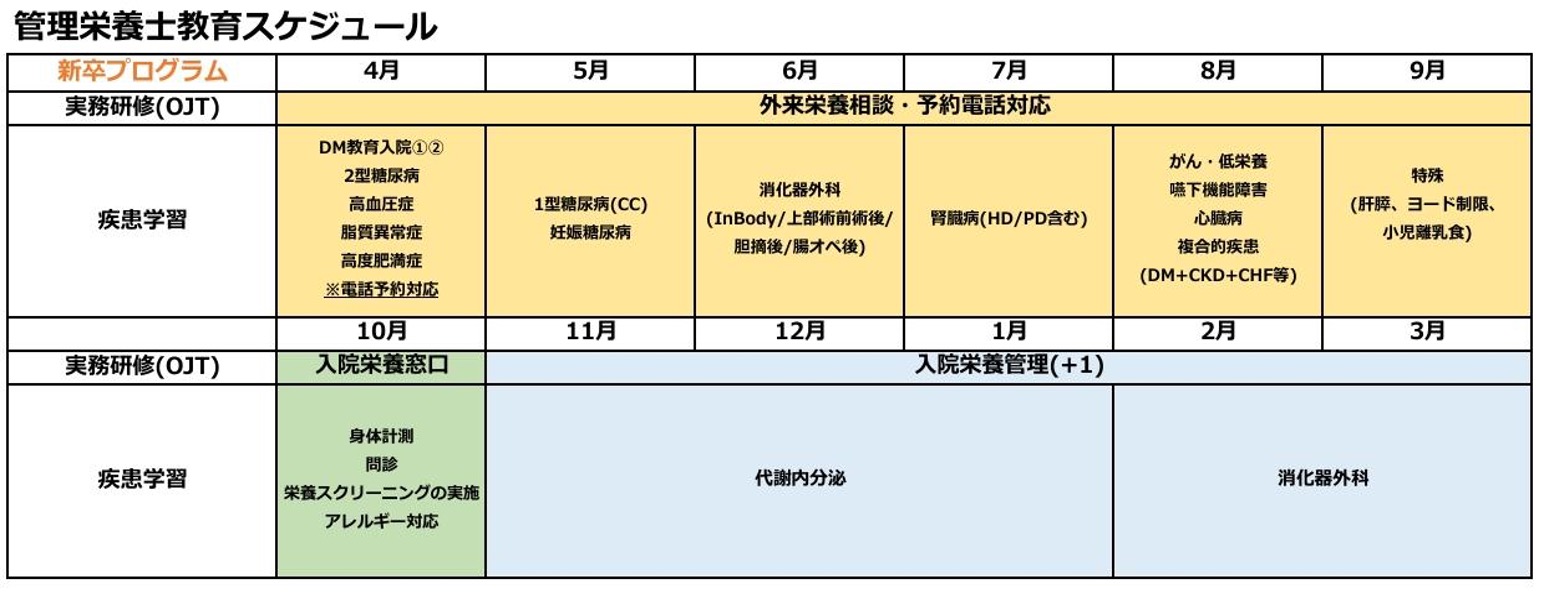

新入職者教育は「給食管理・栄養食事指導・栄養管理」の3つを段階的に経験することを通して、管理栄養士の全体像を掴めるようプログラムされています

教育内容

当院は、キャリアアップのための生涯教育制度(日本栄養士会HP参照)に則って1年目から10年目以上の職員全員がスキルアップできるよう後輩指導、積極的な資格取得の推進、他部署との勉強会を実施しています。

栄養部構成

令和7年5月現在

| 部長 | 管理栄養士:1名 |

|---|---|

| 係長 | 管理栄養士:1名 |

| 主任 | 管理栄養士:4名 |

| 部員 | 管理栄養士:28名 |

| 栄養士:1名(給食管理業務) | |

| 非常勤 | 管理栄養士:2名 |

資格取得一覧

2025年2月現在

- NST専門療法士:7名

- 栄養サポートチーム担当者研修終了:13名

- 糖尿病療養指導士:3名

- 心不全療養指導士:2名

- 病態栄養専門管理栄養士:2名

- 肝疾患病態栄養専門管理栄養士:1名

- 脳卒中療養相談士:1名

- 静脈経腸栄養管理栄養士:1名

2024年学会等実績

下記学会、勉強会等にて発表・講演

- 第10回神奈川急性期栄養管理研究会

- 肥満症治療FORUM

- 日本肝臓学会肝がん撲滅運動 市民公開講座

- 第17回CKD医療研究会

- 第86回医学会

- 第34回日本呼吸ケアリハビリテーション学会

- 第4回CKD医療連携を考える会

- IBDメディカルスタッフミーティング

- 第26回 神奈川NSTフォーラム

- JMDS in TOKYO 2024

- 第40回日本栄養治療学会

- 第52回日本集中治療医学会学術集会

- 看護学校講義

病院給食

食数 2000食/日 一般食60% 治療食40%

院内食事箋に準じた食事