職場紹介

臨床工学技術部

臨床工学技士

仕事を知る

「現場に応じて変わる知識。機器を通じて広がる専門性」

臨床工学技士の仕事は、単なる“機械操作”ではありません。

人工呼吸器、人工心肺、血液浄化装置といった生命維持装置を扱うこの仕事には、呼吸・循環・代謝など人体に関する深い理解と、それを裏付ける操作・管理スキルが欠かせません。

手術室、集中治療室、透析室、在宅医療

臨床工学技士は、多様な現場に応じて、必要な知識や技術を柔軟にアップデートしながら対応していきます。それぞれの医療機器の構造や動作原理を理解し、万一のトラブルにも冷静に対処する実践力が求められます。

また、臨床工学技士は人と機器をつなぐ橋渡し役でもあります。患者さんへの機器の使い方指導、医療スタッフとの連携、細やかな点検作業、それぞれにおいて高いコミュニケーション力と誠実で丁寧な姿勢が求められます。

この仕事には、真面目さやこだわりの強さ、そして使命感が必要です。命に関わる現場で、「絶対に妥協しない」その姿勢が、医療の安全性と信頼性を支えているのです。

専門性は一つではありません。

臨床工学技士は、日々変化する医療の最前線で、知識と技術を積み重ねながら自分だけの専門性を育てていくことができます。

組織ミッション

私たちの組織は、最先端医療に対応するための高度な専門性と、さまざまな臨床現場に柔軟に対応できる多様性を併せ持つ医療技術者の育成を使命としています。

- 3つのセクションを一体的な組織として統合し、方向性・意識・手技などの実務レベルでの統一化を図ります。

- 院内で使用されるすべての医療機器が安全かつ適正に運用されることを目指し、保守管理の徹底と職員教育に積極的に取り組みます。

業務内容

- 私たちは、人工呼吸器、人工心肺・補助循環装置、血液浄化装置などの生命維持管理装置をはじめとする、さまざまな医療機器の操作および保守点検を担う専門職です。

- 院内で保守点検を実施している機器は、5,000台以上にのぼり、安全で確実な医療提供を支えるために日々業務にあたっています。

- 医療機器が常に適切かつ安全に使用されることを第一に考え、医師・看護師をはじめとした多職種と連携しながら、チーム医療に貢献しています。

仕事のやりがい

- 最先端の医療技術・医療機器を間近で扱える環境にあり、日々進化する医療と向き合えることが、大きなやりがいのひとつです。

- 自分が関わった手術や治療を経て、患者さんが元気に回復していく姿を見届けられる瞬間は、この仕事ならではの喜びです。

- 院内の医療機器を正しく、安全に保つことで、医療安全の確保という重要な役割を担っている実感があります。

- 業務を通じて、急性期から慢性期、周術期まで、ほぼすべての診療科と連携・関与できることも魅力のひとつであり、幅広い知識と経験を積むことができます。

働く人を知る

「機械に強く、人にやさしく。」

臨床工学技士は、命を支える医療機器のプロフェッショナルです。

人工呼吸器、人工心肺装置、血液浄化装置など、患者さんの生命に直接関わる精密機器を、安全かつ確実に扱うためには、構造や動作原理に関する深い理解と、トラブルに冷静に対処できる技術力が必要です。しかし、それだけでは務まりません。医療機器は「人の命」と直結しています。だからこそ、患者さんや医療スタッフと丁寧に向き合うコミュニケーション力や、“誰かのために尽くす”というまっすぐな気持ちが、同じくらい大切です。「人と機械の橋渡し役」として、現場を支える。責任感、協調性、そして静かで熱い“こだわり”が、医療現場の安心をつくっています。

求められる専門性

臨床工学技士には、生命維持管理装置(人工呼吸器、人工心肺・補助循環装置、血液浄化装置など)を安全かつ適切に扱うための高度な専門知識と技術が求められます。

- 呼吸・循環・代謝など、人体の生理に関する深い理解と、それに基づいた操作・管理能力。

- 医療機器の構造・動作原理を理解し、保守点検・トラブル対応ができる実践力。

- 在宅医療での患者指導なども行うため、接遇マナーやコミュニケーション能力も重要なスキルです。

常に進化し続ける医療現場の中で、安全性と信頼性を支えるプロフェッショナルとして、幅広い専門性が求められています。

働く人財の特徴

臨床工学技士として活躍する人には、共通した特性があります。それは、真面目で勤勉、そして人と機械の両方が好きであること。

- 患者さんや医療スタッフと医療機器の「橋渡し役」となるこの仕事では、コミュニケーション力と機械への関心・理解の両立が求められます。

- 細かな作業や機器の点検を「面倒」と思わず、丁寧で繊細な対応ができることも重要な資質です。

- もう一つの特徴は「こだわりの強さ」。時にそれは信念として現れ、時に固執と取られることもありますが、妥協しない姿勢が、医療安全と信頼を支えています。

求める人財

臨床工学技士として、私たちがともに働きたいと考えるのは、次のようなマインドと姿勢を持った人です。

-

責任感

命に関わる機器を扱うため、業務一つひとつに真摯に向き合える人。

-

協調性とコミュニケーション力

多職種と連携し、チーム医療の一員として力を発揮できる人。

-

冷静さと判断力

緊急対応やトラブルの際にも、慌てず落ち着いて行動できる人。

-

奉仕の心

患者さんのために尽くす気持ちを持ち、縁の下から支えることにやりがいを感じられる人。

在職者(若手)からのメッセージ

臨床工学技士 入職4年目からのメッセージ

当院は特定機能病院として、専門的かつ高度な医療を必要としている患者さんが多く来院するため、医療機器に対する知識・技術だけでなく患者病態や疾患についても理解することが必要となります。これらの知識や技術を理解し習得するのには時間もかかりますが、数多くの医療機器、様々な症例を経験できることをとてもやりがいに感じています。

私は入職して4年間で血液浄化を中心に、集中治療業務とオペ室でのSHD業務に携わっています。3年目では腹膜透析の分野で学会発表もさせていただきました。当院では臨床工学技士として成長するための環境が整っています。今後も様々な分野で経験を積み、成長していきたいです。

臨床工学技士 入職4年目からのメッセージ

私は主に手術室・IVRセンターで人工肺業務、SHDインターベンション業務、不整脈関連業務、デバイス関連業務、術中誘発電位モニタリング業務、手術支援ロボット業務、補助人工心臓外来業務、ME機器管理・保守点検業務を行っています。

多様な業務を行う上で、医師、看護師、薬剤師、放射線技師等、多職種同士で積極的にコミュニケーションを図っています。

また、円滑に業務が進むことで、より良いチーム医療を実現することが可能となります。

そしてなによりチームで成し遂げる達成感は特別なものだと感じています。

これからも当院の一員として、思いやりの心を忘れずに人と接し、チームワークを高める行動をし、貢献したいと考えています。

日勤業務の他に、オンコールでは夜間や休日の緊急心臓手術、当直では補助循環装置の導入・管理に対応しています。

オンコールや当直での業務では人員が最小限のため、力量が試される場となります。

壁にぶつかった際も、それを乗り越えることで人間として一歩成長できていることを日々実感しています。

最初は新しい環境や慣れない仕事に戸惑いがありましたが、自分には合わないと決めつけず、精一杯仕事を遂行し、一人で上手くいかなければ同僚や上司に相談していました。

相談がしやすい職場環境は魅力の一つだと感じています。

私は仕事を通して世の中の役に立つことが理想的だと考えています。

友人が病気を患った際に、その無念さから私は医療の仕事に進みたいと考えました。

今後も世の病に苦しむ多くの人を助ける仕事の一翼を担えればと思っています。

働く環境を知る

私たちの職場では、円滑なコミュニケーションと働きやすさを大切にした環境づくりを進めています。

情報共有の仕組み

-

朝ミーティング(平日8:30~)

Google Meetを活用し、前日の状況や当日の業務予定、連絡事項を全員で共有。

-

全体会(月1回)

対面とオンラインを組み合わせた全体会議を実施。組織内の情報格差をなくし、風通しの良い職場を目指しています。

-

その他の情報共有

日常業務では、各セクション単位のミーティングやChat、メールを活用して、タイムリーな情報伝達を行っています。

チームで備える医療安全

手術室では、人工心肺のトラブルを想定したシミュレーション訓練を多職種で実施。実際のトラブル発生時にも迅速な対応につながっています。こうした訓練は、日頃からの連携と信頼関係を強化しています。

ICTを活用した効率化

院内の医療機器にはQRコードを貼付し、機器の取扱説明資料などをスマートに閲覧可能。新人や他職種のスタッフにもやさしい仕組みづくりを進めています。

ライフステージに応じた働き方

男性スタッフの育児休業や育児時短勤務の取得実績もあり、チーム全体でサポートし合う体制が整っています。ライフイベントと仕事の両立を無理なく実現できる職場です。

臨床工学技術部基本方針

- 医療機器の専門職として、患者の安全を第一とする医療安全管理体制に貢献する。

- 高度医療の提供と地域の中核病院としての機能を発揮する病院の職員として貢献する。

- 臨床研究を推進する病院の職員として貢献する。

- 多職種連携に対応できる職員を育成する。

- 医療機器の専門職として、同職種および他職種が安全安心に医療機器を使用できるよう努める。

2025年4月改定

教育・研修を知る

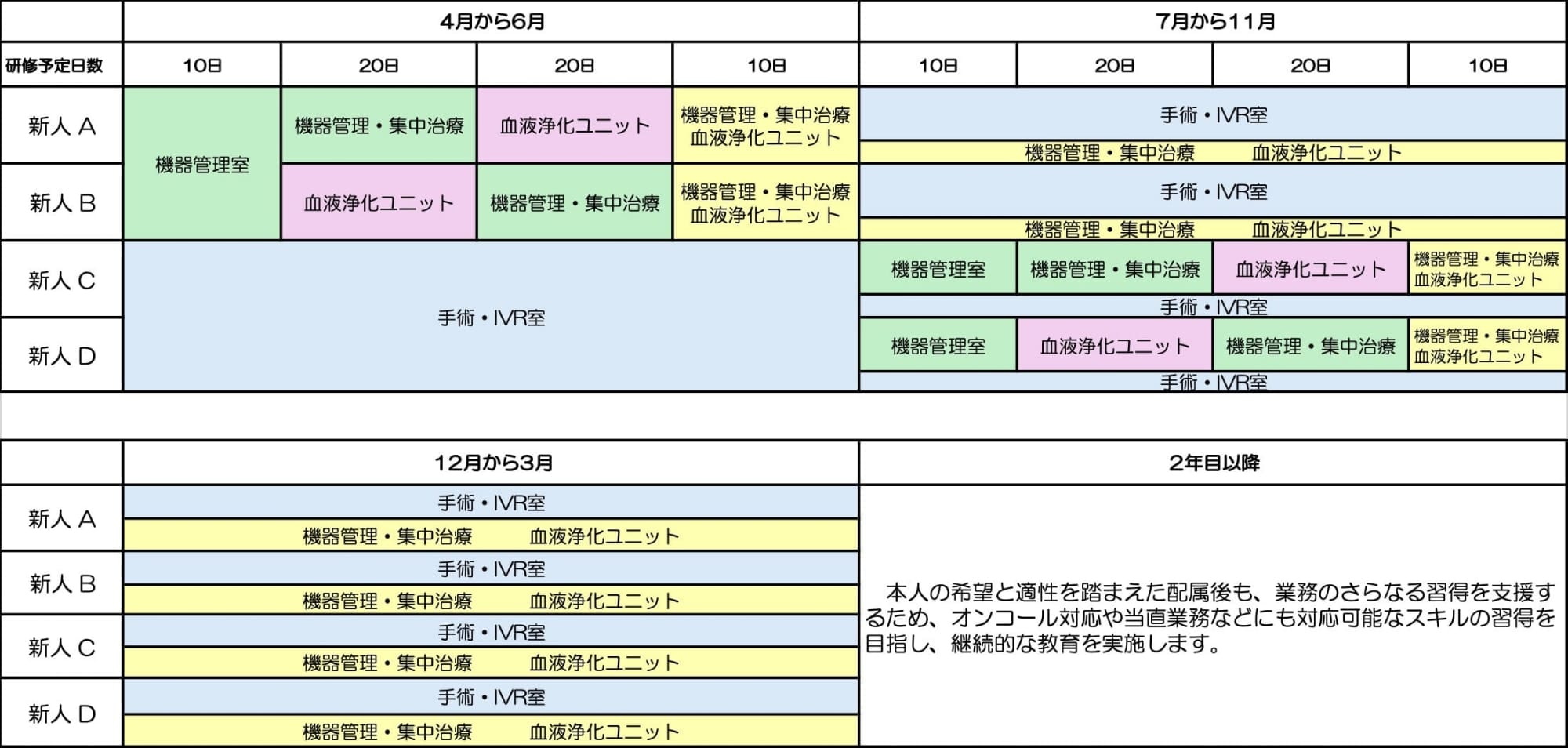

教育プランの大きく変更について(2025年度)

これまでの新人教育は、以下の3つのセクションを対象に、各2週間程度の研修を行い、本人の希望や適性を踏まえて配属を決定し、その後は各セクション独自のプランに基づいて専門性を育成する方針で運用してきました。

- 手術・IVR室

- 集中治療・機器管理室

- 血液浄化療法ユニット

この教育体制は専門性の強化に寄与してきましたが、今後はそれに加えて多様な現場に柔軟に対応できる人材育成の必要性が高まっていることを受け、2025年度より新人教育プランを改定しました。

本年度入職した4名については、新しい教育プランに基づき、より幅広い視点と実践力を持ったスタッフとして成長できるよう育成を進めています。

2025年度新人教育計画

資格取得一覧

2025年5月現在

- 第1種ME技術実力検定:1名

- 第2種ME技術実力検定:29名

- 3学会合同呼吸療法認定士:14名

- 透析技術認定士:14名

- 体外循環技術認定士:7名

- 不整脈治療関連専門臨床工学技士(日本臨床工学技士会):2名

- 呼吸治療関連専門臨床工学技士(日本臨床工学技士会):1名

- 認定集中治療関連臨床工学技士(日本臨床工学技士会):5名

- 認定医療機器管理関連臨床工学技士(日本臨床工学技士会):2名

- 認定血液浄化関連臨床工学技士(日本臨床工学技士会):4名

- 集中治療専門臨床工学技士(集中治療医学会):2名

- 一般社団法人日本アフェレシス学会認定技士:2名

- 日本急性血液浄化学会認定指導者:2名

- 植込み型心臓不整脈デバイス認定士(日本不整脈学会):1名

- 心血管インターベンション技師(日本心血管インターベンション治療学会):2名

- 術中脳脊髄モニタリング認定技術師:1名

- CPAP療法士(日本睡眠総合検診協会):1名

- 医療安全管理者(全日本病院協会・日本医療法人協会):1名

- 医療機器情報コミュニケータ(MDIC)(日本医療機器学会):1名

- 臨床高気圧潜水医学会専門技師(日本臨床高気圧潜水医学会):2名

- 指導臨床工学技士(日本腹膜透析医学会):1名

- 周術期管理チーム認定:2名

- 術後疼痛管理研修 修了(日本麻酔科学会):1名

- 臨床工学技士臨床実習指導者講習会 修了:1名

- FCCS Surgicalプロバイダー/インストラクター:1名

- FCCS (Fundamental Critical Care Support)プロバイダー/インストラクター:2名

- PFCCS(Pediatric Fundamental Critical Care Support)プロバイダー:1名

- FCCS インストラクター:1名

見学申し込みは以下フォームよりご連絡ください。

担当:臨床工学技術部 大川 修・佐藤 尚・山口 克司

TEL 044-977-8111(代表)

Email ce-bu@marianna-u.ac.jp