- ホーム > 当センターの特徴 > 当センターで扱う高度治療を要する症例 > がん・生殖医療に関して

がん・生殖医療に関して

がん・生殖に関するサイト

がん・生殖医療に関して:

1. 若年がん患者に対するがん・生殖医療の実践するにあたって

若年患者に対するがん治療は、その内容によって性腺機能不全、妊孕性の消失そして早期閉経の発来などを引き起こします。原則として医療者と若年がん患者は、何よりも病気を乗り切ることが唯一のゴールであるいう共通の概念を有するため、がん治療によるこれらの有害事象を許容せざるを得ない現状があります。しかし、一方で若年がん患者は「がん」による将来の恐怖のみならず、若年だからこそ「妊孕性消失」に関する将来の不安も抱えることになります。現在、若年がん患者における治療寛解後の凍結保存方法を用いた妊孕能温存法として、1.配偶子(卵子、精子)凍結、2.胚凍結、3.性腺(卵巣および精巣)凍結があげられます。最も適した妊孕性温存の方法を選択するにあたり、1.がんの種類、2.がんの進行の程度、3.化学療法で使用される抗がん剤の種類、4.化学療法の開始時期、5.現在の年齢、6.配偶者の有無などの因子が重要になってきます。当院ではなによりも原疾患の治療が最優先されるべきであり、その治療を遅滞なく遂行することを大原則とし、がん・生殖医療は原疾患の治療を担当する医師によって妊孕性温存を考慮することが可能であると判断された場合においてのみ妊孕性温存治療を行っております。

2. 抗がん剤による性腺への毒性

卵巣は抗がん剤や放射線などの毒性を有する治療に対して大変敏感な臓器です。抗がん剤によって誘発される化学療法誘発性無月経は、化学療法開始以後1年以内に生じる3ヶ月以上の無月経と定義され、その発生頻度は患者の年齢、抗がん剤の種類、抗がん剤の投与量に依存すると考えられていますが、20%から100%の患者さんに発症するといわれています。抗がん剤のレジメンによって卵巣などへの影響は異なりますが、最も影響の強いものはシクロフォスファミドに代表されるアルキル化剤といえます。

一方、抗がん剤による精巣に対する性腺毒性は様々ですが、重度の場合は永続的に無精子症となることがあります。最も精巣毒性が強い薬剤は、シクロフォスファミド、クロラムブシル、メルファラン、ブスルファン、プロカルバジン等のアルキル化剤を含むレジメンであり、90-100%で一時的もしくは永続的な無精子症を引きおこすとされております。なお非アルキル化剤では約1/3程度が無精子症となりますが、ほぼ全例で回復すると考えられております。一般的に精子形成には約64日間を要することから、抗がん剤による障害は精祖細胞が最も受けやすく、そのため治療から約2-3か月経過すると精子濃度、運動率、正常形態率は減少しますが、精漿分泌量は変化しないため精液量は減少しません。前述のように、造精機能低下の程度は様々であり、精祖細胞の障害が軽度であれば、生殖機能は1-3年かけて回復することとなります。しかし、精子濃度の低下が大きい症例ほどその回復には時間がかかり、高用量のアルキル化剤を含むレジメンでは無精子症のまま改善しない場合もあり、やはりそのような薬剤を使用する場合にも化学療法前に精子凍結保存をすることをお勧めいたします。

3、卵子の数と加齢と、卵巣機能

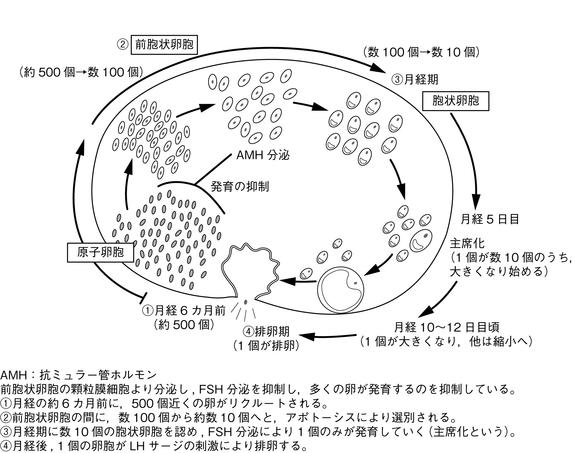

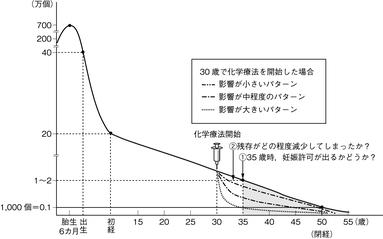

卵子は精子と異なって出生後にその数は新たに増えず、母体内の胎生6ヶ月の時期に卵巣内に約700万個の卵(原始卵胞)を保有することで、一生分の卵を有する状態で出生します。その数は出生時には40万個へと減少し、さらに初経時には20万個と減少します。通常、排卵の約6ヶ月前に500-1000個の原始卵胞が選別され、その中から排卵する月に数10個の卵の発育が開始し、最終的に厳選された1個の卵が排卵することとなります(図1)。加齢とともに出生時に保有していた20万個の卵は徐々に減少し、閉経時には残存卵数は1000個を下回ると考えられております。さらに、卵の老化も徐々に進み、その結果加齢とともに受精能も低下することとなり、実際には妊孕能(卵巣機能)は35歳を境に一段と低下すると考えられています(図2)。例えば乳癌に対する治療が一端開始すると、化学療法や内分泌療法などの治療が一定期間に渡って施行されることになりますが、実際に治療が寛解し妊娠・出産が可能であると主治医が判断した時の患者の年齢によっては、治療寛解後の自然妊娠の成立はかなり厳しい状況になり得ます。Gerberらは、乳癌患者に対する1回の化学療法は約1.5年の卵巣機能低下に繋がる可能性があると報告しており、若年乳癌患者は、化学療法に伴う治療期間以上に卵巣機能が低下する可能性が高い(治療にかかった年数+化学療法年数X1.5年)といえます。通常30歳代の自然妊娠率は25%と考えられているが、40歳を超えることで自然妊娠率は12%まで低下します。さらに前述したように、加齢による卵の質低下によって減数分裂異常や染色体異常が生じることによって流産率も増えることから、やはり乳癌治療に支障がなければ、少しでも若年時に妊孕性温存について考慮すべきであるといえます。

卵巣の機能を予測する方法としては古くから、血液中の卵胞刺激ホルモン(FSH)の値が信頼されており、正常な卵巣機能を呈するFSH値は、卵胞期初期に12mIU/ml以下とされております。また近年、血液中の抗ミュラー管ホルモン(AMH:Amti Mullerian Hormone)の値によって、卵巣機能を予測する新しい考え方が導入されつつあります。AMHは卵巣内の前胞状卵胞から分泌され、他の卵胞の発育を抑制する作用があります(図2)。すなわち、卵巣内に存在する数多くの卵が同時に無駄に発育しないようAMHによって他の卵胞の発育が抑制されることから、残存卵の数が多ければ多い程、卵胞の発育抑制が必要となりAMH値が上昇することになります。すなわち、AMHは卵巣の予備能(卵の数の予測)を推定できるホルモンであると考えられております。また閉経の約5年前には既にAMH値が測定感度以下なるとのSowerらの報告から、AMHを測定することによって閉経時期をある程度予測することが可能といえます。以上より、治療開始前や治療中そして寛解後にFSHやAMHを測定することは、若年乳癌患者の卵巣機能を評価する上で重要な指標となりうるため、これらの検査を積極的に施行するべきと考えております。

図1、卵胞の選別から排卵まで

図2、経年的変化による卵胞数の減少と化学療法の影響

4、 女性のがんと妊よう性温存治療

妊孕性温存治療は、悪性腫瘍の種類および治療法、原疾患の治療開始までに許された期間、年齢、婚姻関係によっても選択が異なる特殊な治療です。ASCO2013のガイドラインでは妊孕性温存方法を標準的治療(Standard)と臨床試験段階治療(Experimental)に分類しています。保存方法としては卵子凍結、胚凍結、卵巣組織凍結が挙げられます。

1)胚(受精卵)凍結(カテゴリー:Standard)

卵巣から卵子を採取し(採卵)、精子と受精させ受精卵を体外で作成し(体外受精)凍結保存する方法であり、一般不妊治療としても行われている最も確立された技術です。採卵数を増やすため過排卵刺激を行い卵胞発育させることが多く、卵胞発育に約2週間の時間がかかります。凍結するタイミングは受精後2~3日目の初期胚と5~6日目の胚盤胞があります。

凍結胚盤胞の妊娠率は35歳未満では凍結胚1個あたり40%を超えますが40歳では約30%、45歳では10%に低下します。凍結初期胚の妊娠率は35歳未満では25~30%、40歳では約15%、45歳では3%に低下します。これらは移植時の年齢ではなく凍結時の年齢に依存します。薬剤による卵子への悪影響が否定できないため、化学療法試行中や直後の採卵は推奨されていません。

2)卵子(未受精卵)凍結(カテゴリー:Standard)

胚凍結と同様の方法で卵子を採取し、成熟卵をそのまま凍結保存する方法です。配偶者がいなくても施行が可能であり、将来の婚姻関係に柔軟に対応できますが、妊娠率は胚凍結に劣ります。ASCO2006ではExperimentalとされていましたが、凍結技術の進歩により凍結融解した卵子の体外受精の受精率、妊娠率の成績は新鮮卵と変わらないことが報告され、ASCO2013ではStandardと位置づけられました。しかし凍結卵子由来の受精卵は胚発育率が不良であり、胚移植あたりの生産率は悪くないものの凍結卵子当あたりの生産率は低く7~17%です。妊孕性温存治療としては胚より多数の卵子凍結が必要です。

3)卵巣組織凍結(カテゴリー:Experimental)

卵巣を腹腔鏡下手術にて摘出し、トリミングして凍結保存する方法です。どの年齢でも施行可能で短期間(1~4日)で施行でき、大量の原始卵胞を保存できる点で優れています。依然研究段階の治療ですが、小児・思春期世代の患者(初潮開始前や経腟採卵が不可能な患者)やがん治療開始まで時間的猶予のない患者に対しては最良の選択肢と認識されています。

しかしながら、疾患によっては卵巣移植時にがん細胞を再移入させる可能性があること、移植組織の生着期間が不明であることなど課題も多く残っています。

がんと診断をうけて間もない患者さんにとって、がんの受け入れもままならないまま、生殖医療の知識を正確に理解し、妊孕性温存治療を行うか否かを決定することは容易ではありません。治療によりどのくらい生殖機能が低下するのか、温存治療により妊娠の可能性はどれくらい残るのか、不確実性の中で自分は何を選択するのか、治療開始までの限られた時間の中で様々な選択が求められます。

我々は医師のみならず、看護師、心理士、薬剤師、ソーシャルワーカーなどのヘルスケアプロバイダーによる連携体制を作り、適切な時期に的確な情報提供を行い、患者の意思決定に関わる問題点を個々に抽出し、患者自身が納得できる自己決定を選択できるように支援していきます。

5、 男性のがんと妊よう性温存治療

精巣腫瘍の5年生存率は白金製剤を含む多剤併用療法により90%以上であり、特にI・II期であれば5年生存率は100%とされており、精巣腫瘍は予後良好な疾患であると考えられている。本邦における精巣腫瘍の罹患数は10万人当たり1~2人程度ではあるが、精巣腫瘍は15-35歳までの若い世代に発症し、40歳未満が全罹患の約3分の2を占めるため、抗がん剤に起因する性腺機能低下や不妊症が治療寛解後の問題となるケースがある。生殖年齢にある若年男性がん患者に治療を行う際、性腺毒性を避けるため治療前に精子凍結施行を考慮するべきと考えております。

化学療法後の無精子症に対して、MD-TESE(顕微鏡下精巣内精子回収法)によって約4割で精子回収が可能となり、出産例の報告もあります。しかし、抗癌剤による精細胞のDNA損傷や染色体不分離等が生じることによって、子孫に遺伝子病が発生する可能性が否定できないため、精子凍結保存は最も非侵襲的でかつ妊娠率を下げない方法であることからも施行するべきであると考えられます。一方、思春期前で射出精子からの精子凍結ができない症例も存在しますが、若年であっても親を交えて十分に説明をし、可能な限り治療前に精子凍結を行うべきである。近年、射精自体が困難な年代の症例に対しては、精巣組織を凍結保存し異所性に移植後、成熟した精子を幹細胞から獲得する技術の開発に関する前臨床試験の報告もあります。

6、 卵巣組織凍結・移植に関する話題

卵巣組織凍結に関する領域の第1人者であるDonnezは、「卵巣組織凍結は、早期閉経発来や緊急体外受精を施行しなければならない卵巣毒性を有する治療を受ける全ての若年女性がん患者に、選択肢として提供すべき医療行為である」と述べています。しかし、卵巣組織凍結・自家移植に関してまだ解決すべき問題点として以下の4点が挙げられます。

1. 適応疾患(がん細胞の再移入の問題)について

Donnezの施設においては卵巣組織凍結の適応として、血液腫瘍疾患(ホジキン病、非ホジキンリンパ腫、白血病など)が最も多く(44.3%)、その後乳癌(22.6%)、卵巣癌(9.6%)、横紋筋肉腫(9%)、子宮頸癌(5%)、脂肪肉腫(3.8%)と続いています。しかし、凍結卵巣を移植する際には、卵巣組織内の微小残存癌病巣(MRD: Minimal residual disease)が問題となることから、適応疾患をより慎重に選択すべきと考えられます。組織所見ならびに免疫組織化学染色でMRDが認められなかった症例の75%で染色体異常がPCR法にて検出されたとの報告もあることから、白血病に対してはより慎重な対応が望まれています。一方婦人科がんにおいては、卵巣への転移を考慮しない疾患のみが対象となるため、原則として対象となる婦人科がん疾患はなく、子宮頸部腺癌(微小浸潤がん以上)や表層上皮性卵巣癌は例え妊孕性温存が可能な進行期であったとしても、卵巣組織凍結・移植の対象疾患とすべきではないと考えております。また乳癌に関しては、58例の乳癌患者の卵巣組織を凍結し、異なる3箇所から切片を作成し免疫組織化学染色を行った結果、3.4%に乳癌細胞が検出されたとのSanchezらの報告もありますが、欧米では乳癌患者が卵巣組織凍結の適応疾患の上位となっております。

2. 凍結方法について

現在、標準的な卵巣組織凍結保存法は緩慢凍結法であると認識されており、本技術によって得られた20名の生児は全て緩慢凍結法によるものである。しかし、移植後ホルモン周期がどの程度維持されるかに関してはまだ十分に検証されておらず、卵巣刺激後の採卵で卵子が回収できない空胞の増加、得られた卵子の発育能の低下も明らかにされている。一方、ヒト卵巣組織における基礎的実験報告も散見され、Hovattaらは、ヒト卵巣組織を緩慢凍結法あるいはガラス化法で凍結した後に電子顕微鏡で形態を観察した結果、有意にガラス化法で間質の形態が良好であったと報告しています。我々は、ガラス化法の新しいデバイスを作成し、本法による卵母細胞へのダメージを評価(電子顕微鏡)する目的で、2種類の耐凍剤を用いて3種類の凍結時間で至適なガラス化保存法を検討し、さらに緩慢凍結法と比較検討した結果、至適なガラス化法の開発に成功しております。

3. 凍結切片の大きさについて

ヒトにおける妊娠・出産の成功例では、卵巣組織は様々な大きさに細切され移植されております。9組の1卵性双生児を対象に生卵巣あるいは凍結卵巣組織の移植に成功したSilberらは、一定の大きさに細切した卵巣組織を移植時に9.0-10.0ナイロン糸で縫合しており、ヒト卵巣皮質1mmの厚さの中に原始卵胞が存在するので、1mmの薄さが重要であるとのことです。しかし、はたして卵巣組織の凍結は細切保存の方が、卵巣全体で凍結保存するより良好な成績を得ることができるのでしょうか?ラットやヒツジの卵巣そのものを用いた凍結保存法に関する良好なデータに関する報告があります。Aravらはヒツジの卵巣全体を凍結保存し、融解した卵巣全体と卵巣動静脈とを再縫合することによって、血流再回復のMRIによる確認と卵胞発育を確認し、卵巣全体の凍結保存・移植の有用性を報告しています。しかし、血管新生、血管網の構築は組織が小さければ小さい方が早いとする報告もあり、さらに耐凍剤の卵巣組織への浸透性や血管再縫合の煩雑さ、至適凍結法が完全に確立されていない現状から考えても、現段階では細切し凍結・移植する方法が選択されており、当院においても細切する方法で凍結を行っております。

4. 移植部位選定について

同所性自家移植(もとの卵巣に対する移植)であれば、通常の採卵も容易に施行でき、さらには自然妊娠も期待できる利点があることから、同所性自家移植が標準的な移植部位とされております。一方、これまでに異所性自家移植の成功例の報告も散見されており、Oktayらは、乳癌患者の凍結卵巣を融解後、前腕皮下に異所性自家移植し採卵に成功しています。しかし異所性自家移植は、皮下組織圧が腹腔内の組織圧と異なることや体表に近い温度(低温)であることが、同所性自家移植に劣る点である考えられています。一方でRosendahlらは腹壁直下の腹膜に異所性自家移植した卵巣組織から採卵に成功し顕微授精後の胚移植で、妊娠継続には至らなかったが妊娠反応陽性にまで至ったと報告しています。さらに、Kimらは腹直筋下のスペースに卵巣組織を異所性に移植することによって採卵に成功し、受精にまでは至っていないものの最長で40ヶ月にわたってホルモン周期の継続の確認を報告しています。我々は、両側卵巣を摘出しなければならない症例や、骨盤内への放射線照射症例など残存卵巣に同所性移植できない症例に対する至適な異所性移植部位の検討のため、カニクイザルを用いた異所性移植実験を行いました。その結果、大網や後腹膜などが異所性移植部位となり得る可能性が明らかとなりました。Diaz-garciaらも同様に、新鮮卵巣組織の移植による結果ではあるが霊長類において我々の報告と同様に、大網異所性移植部位となり得る可能性を報告しています。2012年には、初めて両側付属器摘出術後患者の広間膜に異所性移植した症例で妊娠の報告があり、今後も異所性移植の成功例が報告されてくると考えております。

7、日本でも若年女性での子宮体がんが増加

一方、日本産科婦人科学会の調査によると、子宮体がん患者さんの中で40歳未満の若年女性が占める割合は近年少なくなく、このような若年子宮体がん患者さんに対する黄体ホルモン療法の有効性や危険性などが明らかになりつつあります。我々は、原則として子宮体がん治療ガイドライン(2009年度版:日本婦人科腫瘍学会編)に則った治療を行い、さらに黄体ホルモン療法の効果を子宮鏡で確認し慎重な経過観察を行っています。

以上のように、聖マリアンナ医科大学産婦人科生殖医療センターでは、がんを克服した患者さんやがんと闘っている患者さんの「女性としての生活の質向上」を目指した治療を行っています。しかし、質の向上にこだわりすぎることによって、なによりも患者さんの生命予後を損なうことがないよう、患者さんご本人のみならず、患者さんのご家族や主治医と十分に相談した上で、より良い医療を提供できるよう心がけております。

8、乳がん患者さんと配偶者の方を対象とした心理サポート

がんと診断された方の心理的苦痛は計り知れず、また生殖年齢にある若年がん患者さんでは、加えて妊孕性(妊娠する能力)消失の不安を抱えることになります。我々は、そのような若年がん患者さんとご家族の方に対する心理支援を行っています。また我々は、当院の乳腺・内分泌外科と共同で乳がん患者さん向けのパンフレット「乳がんと闘う前に考えたいこと~将来、子供が欲しいあなたに医師からのメッセージ」を作成しました。我々は、このパンフレットが、将来お子様を望まれる患者さんの一助となることを願っております。こちらに関しても、是非ご利用ください。

9、おわりに

若年がん患者は何よりも原疾患に対する治療を優先すべきであると医療者が考えるのは当然であり、妊孕性温存に対する対策は二の次となるはずです。しかし、がんに対する診断法や治療法の進歩に伴って、若年がん患者が妊孕性を温存した治療を選択する機会が増加しつつある現在、症例によっては治療寛解後の妊孕性温存に関する十分な対策を治療開始前から練る必要性があり、当生殖医療センターではそのお手伝いができると自負しております。例え成人患者であっても最初の診断から化学療法を行うまでの短い期間に妊孕性のことまで考えて決断するのは容易なことではなく、早期の問題解決のためにも速やかにコンサルトしていただく必要性がありますので、他病院の患者さんもお気軽にご相談ください。しかし、いまだ本邦においては、医療者の中でさえその重要性について十分認識されているとは言えない現状であり、専門団体の立ち上げに伴い、今後は医療者及び患者さんに周知してゆく所存です。

※PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。ダウンロードはこちらから無料で行えます。